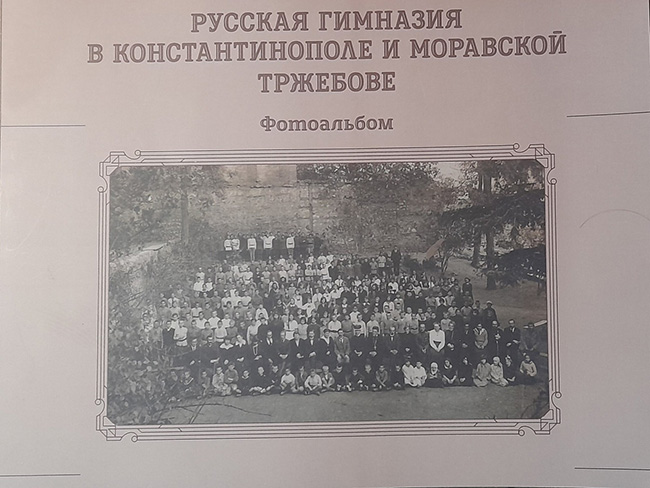

Русская гимназия в Константинополе и Моравской Тржебове. Фотоальбом/Автор-составитель И.В.Козырь. Предисловие Н.П. Рождественской.- СПб., 2024.

В Санкт-Петербурге вышел из печати фотоальбом, посвященный истории Русской гимназии, созданной представителями первой волны эмиграции сначала на территории Турции, в Константинополе, а затем переместившейся в небольшой чешский город Моравска Тржебова. Это учебное заведение объединило многих деятелей Русского Зарубежья, и теперь с его историей можно ознакомиться и в России.

Впервые подобное издание, посвященное русской эмиграции в Моравской Тржебове, был выпущен при поддержке Международной ассоциации «Русская культура» еще в 2019 году. Инициатором его выпуска и автором выступила заслуженный деятель русской культуры Нина Рождественская. Известный писатель и общественный деятель, она посвятила многие годы популяризации и возвращению на родину культурно-исторического наследия русского зарубежья. История Русской гимназии в Моравской Тржебове является частью и ее семьи. В этой гимназии учился ее дядя – Олег Александрович Рождественский, сын морского офицера, участника Цусимского сражения. Основой издания стал его выпускной альбом, в котором, помимо фотографий, были приведены расшифрованные пометки и краткие комментарии к фотоматериалам. Ближайшим помощником Нины Рождественской в создании альбома и автором сопроводительного текста к нему выступил историк, шеф-редактор издательства «Морское наследие», капитан I ранга в отставке Игорь Козырь, специалист по истории российской военно-морской эмиграции.

Некоторые из друзей Олега Рождественского поделились своими воспоминаниями, фотографиями и документами, ставшими основой альбома. Среди документов и материалов русской эмиграции первой волны, попавших в руки составителей, был еще один альбом, содержавший более 200 фотографий и охватывающий историю существования Русской гимназии с первых дней ее существования в Константинополе и период пребывания в Моравской Тржебове до начала 1930-х годов. Однако этот альбом сохранился намного хуже, чем предыдущий, и многие фотографии не снабжены подписями, поэтому исследователям предстоит длительная работа по идентификации изображенных на снимках людей. Именно материалы этого альбома стали основой нового издания.

Инициатором создания Русской гимназии для детей русских беженцев в Константинополе стала педагог, организатор частной женской гимназии в Киеве в 1911-1912 годах Аделаида Жекулина. Переговоры по этому вопросу она вела как представитель Временного Главного комитета Всероссийского совета городов (Земгора) с членами Правительства Юга России. Осенью 1920 года разрешение было получено. Финансовую и материальную помощь в этом вопросе оказали Американский Красный крест, Всероссийский земский союз и Комитет по оказанию помощи русским беженцам. Деятельную помощь в решении организационных вопросов приняли представители Земгора, деятели партии кадетов Петр Долгоруков и Петр Юренев.

В ноябре 1920 года в константинопольском квартале Топхане был снят большой дом с видом на Босфор и большим садом. Аренду здания оплатила американская сторона, она же отвечала за ремонт. С 8 декабря начались занятия. В составе гимназии функционировали 8 классов, включая один приготовительный, в которых проходили обучение 125 девочек и 196 мальчиков. Приток беженцев после эвакуации частей врангелевской армии из Крыма заставил увеличить прием в гимназию. Численность учащихся колебалась от 300 до 350, а за все время существования гимназии в Константинополе в ней прошли обучение 960 человек.

Случайных людей в гимназии практически не было: многие преподаватели и воспитатели были связаны либо семейными узами, либо общими интересами и совместной службой. Все они принадлежали к разным сословиям: среди них были бывшие депутаты Государственной думы Российской империи, сенаторы, кадровые военные, представители профессуры. Но всех их объединяло одно – вынужденная эмиграция из Севастополя и Новороссийска с отступающими частями армии генерала Петра Врангеля.

Главную задачу, которая стояла перед преподавательским составом гимназии, наиболее последовательно сформулировал ее первый директор Адриан Петров (1977-1933): «Весь строй школы должен быть поставлен так, чтобы уроками, рекреациями, жизнью в интернате действовать на всю душу ребенка или юноши, одновременно лечить, воспитывать и учить. Наша школа должна стать, прежде всего, школой-семьей, где жизнь педагога неразрывно связана с детской жизнью, где не будет двух лагерей: “мы” и “они”, а все будут спаяны воедино. Далее наша школа, в виду переживаемого времени, должна думать о воспитании воли, характера, борьбе с той дряблостью и мягкотелостью, которая так разительно сказалась в русской интеллигенции в годину тяжких испытаний. Наконец, третье – и, может быть, самое важное: руководясь новейшими течениями педагогики и психологии, наша школа должна быть строго национальной, на нас лежит трудная и ответственная задача – сохранить в детях, а в нужных случаях зажечь святой огонь любви к утраченной Отчизне, познакомить их с величием родной истории, красотой родной поэзии и литературы – словом, дать знание и понимание родного края».

В октябре 1921 года, в связи с невозможностью существования гимназии в Константинополе был решен вопрос о переезде преподавательского состава и воспитанников в Чехословакию. Переговоры о дальнейшей судьбе гимназии, проведенных от имени Союза городов Аделаидой Жекулиной с представителем правительства Чехословакии Вацлавом Гирсой прошли успешно. Она разместилась в небольшом городке Моравска Тржебова, на территории бывшего австро-венгерского лагеря для военнопленных. Разумеется, все эти сооружения требовали реконструкции для того, чтобы их можно было бы приспособить и под классные помещения, и для интерната, и для жилья сотрудников. На новом месте численность учащихся была доведена до 550 человек, соответственно увеличился и состав педагогов. Воспитателей стало 11, преподавателей – 24, не считая служебного персонала.

Программа гимназии неоднократно дополнялась и изменялась. Рассчитана она была на девять классов, в том числе подготовительный. Основными предметами обучения стали Закон Божий, русский и иностранные языки: английский, французский, немецкий, чешский и латинский. Преподавали также историю, литературу, математику, физику, геометрию и тригонометрию, естествознание, музыку, рисование.

Неотъемлемой частью учебного процесса в гимназии было религиозное воспитание. С этой целью еще в Константинополе была отстроена гимназическая церковь, освящение которой состоялось 23 апреля 1921 года. Руками учащихся для этого храма были сделаны Царские врата, полукруг над ними, иконостас, три аналоя, престол и жертвенник; девочками были вышиты пелены а аналои, воздухи, облачения на престол и жертвенник. Первым наставником и законоучителем детей стал Михаил Слуцкий – бывший военный священник Вооруженных сил Юга России, вывезенный из-за ранений в бою на лечение из Новороссийска в греческий город Пирей. Несколько месяцев он прослужил в Русской гимназии, а оттуда был делегирован в том же году для участия в Русском зарубежном церковном соборе в Сремских Карловцах (в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, с 1929 года – Югославии), где и остался.

В Моравской Тржебове духовными наставниками и законоучителями гимназистов и их преподавателей были высокообразованные представители русского православного духовенства: Иаков (Яков) Ктитарев и его преемник Павел Савицкий. К примеру, Савицкий, выпускник Литовской духовной семинарии, закончивший в 1911 году со степенью кандидата богословия Казанскую Духовную академию, вел миссионерскую деятельность в Белостокской епархии. При этом был талантливым живописцем и скульптором, прошел курс обучения в Виленской рисовальной школе. В Моравской Тржебове он не только выполнял обязанности священника, но и давал уроки рисования гимназистам, писал иконы, работал над оформлением церкви при гимназии. Известны как минимум две скульптурные работы Савицкого, выполненные в гимназии – бюсты Пушкина и богатыря Ильи Муромца.

Жизнь в эмиграции изначально была тяжелой: сказывались последствия потрясений Гражданской войны, а также сложные социальные условия. Основными причинами смертности среди гимназистов являлись туберкулез и эпидемия менингита, которая разразилась весной 1923 года. С течением времени благодаря усилиям врачей гимназии, показатели здоровья заметно улучшились и смертность от болезней прекратилась.

Члены общества «Русский сокол». Фото из альбома

Члены общества «Русский сокол». Фото из альбома

Гимназия в Моравской Тржебове являлась одним из центров сокольского движения Русского Зарубежья в Чехословакии. Сокольство возникло еще в середине XIX века в Праге и было вдохновлено идеями панславизма. Основоположником «сокольства» стал чешский искусствовед Мирослав Тырш. Первое общество подобного рода возникло еще в 1862 году, и быстро распространилось среди славян Австро-Венгрии, а также в России и Сербии. Надо сказать, что Габсбурги настороженно относились к работе подобных молодёжных организаций, активисты которых нередко становились опорой национальных славянских движений в империи. После распада Австро-Венгрии и возникновения на политической карте Европы в 1918 году независимой Чехословакии сокольство пережило новый взлет. Принимали в нем участие и проживавшие в этой стране русские эмигранты.

Составители альбома предполагают, что развитие сокольского движения в Русской гимназии – во многом заслуга Владимира Светозарова (1883-1946), участника гражданской войны в России, бывшего члена Донского правительства, а в Моравской Тржебове - руководителя местного отделения «Русского сокола». Ему суждено было стать последним директором Русской гимназии в 1927-1934 годах), вплоть до ее переезда в Прагу и окончательного закрытия.

Наряду с задачами физического воспитания на основе «сокольской гимнастики», предполагавшей упражнения с предметами, снарядами и пирамидами, активистами сокольства большое внимание уделялось духовному воспитанию молодежи. Руководители движения декларировали в программных документах, что готовят своих воспитанников как борцов за интересы русского народа, работают над его национальным и моральным оздоровлением. В сокольских кружках практиковались занятия по стрелковой и военной подготовке, проводились строевые занятия, отрабатывались навыки по ориентированию на местности и разведке местности. В гимназии такие занятия проводились два раза в неделю.

Русская гимназия принимала активное участие подготовке и проведении национальных праздников Чехословакии, отдавая тем самым дань благодарности руководству страны, приютившему ее на своей территории. Среди дат, отмечавшихся в учебном заведении и нашедших отражение на страницах издания, особо отмечены 10-летие Республики, а также 75-летие и 80-летие президента страны, известного чехословацкого политического деятеля Томаша Масарика.

Отдельного внимания заслуживает социальное воспитание учащихся. В частности, гимназисты принимали участие в благотворительных акциях. Наибольший масштаб среди них имела акция сбора пожертвований в пользу русских воинов-инвалидов – участников Первой мировой и Гражданской войн. С этой целью с 1926 года стал проводиться так называемый День русского инвалида, приуроченный к дню св. Николая Чудотворца. В Чехословакии он проводился на протяжении нескольких последующих лет при активной поддержке правительства страны и различных общественных организаций русской эмиграции.

Участники сбора пожертвований в День русского инвалида. Фотография из альбома

Участники сбора пожертвований в День русского инвалида. Фотография из альбома

К церковному празднику Благовещения был приурочен День русского ребенка. Впервые такой праздник отмечался в 1928 году в Праге. В рамках праздничной программы выпускались брошюры, ставились театрализованные представления по мотивам произведений великих русских писателей, проводились благотворительные лотереи и сбор средств в пользу детей эмигрантов. Авторы отмечают, что традиции проведения этих праздников сохранились в среде русских эмигрантов до наших дней.

В альбоме приводятся фотографии, запечатлевшие воспитанников детского сада, существовавшего при Русской гимназии. Он был создан еще в Константинополе и продолжил существовать в Чехословакии. Здесь воспитывались не только дети преподавателей и персонала, но и сироты. В дальнейшем воспитанники детского сада, как правило, становились воспитанниками гимназии.

До 1933 года Русская гимназия располагалась в Моравской Тржебове, а затем была переведена в Прагу, где в 1934 году и прекратила свое существование. Дальнейшие трагические события, и в особенности Вторая мировая война, разбросали сотрудников и выпускников гимназии по разным странам. Но на протяжении всего времени деятельности этого учебного заведения преподавательский уровень в нем был достаточно высок для того, чтобы большинство его выпускников смогли стать полноправными членами общества. В издании приведены данные из юбилейного отчета директора гимназии В.Н.Светозарова, согласно которым в 1920-1930 гг. аттестаты зрелости получили 653 человека, из них около 200 получили высшее образование, став инженерами и врачами. «Судя по рассказам тржебовцев, участников послевоенных встреч, большинство из них смогли добиться успеха в самых разных сферах деятельности – в науке, бизнесе, искусстве, на производстве», - отмечают составители альбома.

Мы полагаем, что издание фотоальбома об истории Русской гимназии – важное событие для всех, кто изучает историю Русского Зарубежья. Он будет интересен и рядовому читателю. Единственное, что может этому воспрепятствовать – крайне небольшой тираж (около 300 экземпляров). Составители отмечают, что не всех сотрудников гимназии удалось идентифицировать, а это значит, есть все основания продолжить исследование этой страницы истории русской послереволюционной эмиграции.

Читайте другие материалы журнала «Международная жизнь» на нашем канале Яндекс.Дзен.

Подписывайтесь на наш Telegram – канал: https://t.me/interaffairs

13:23 05.06.2024 •

13:23 05.06.2024 •