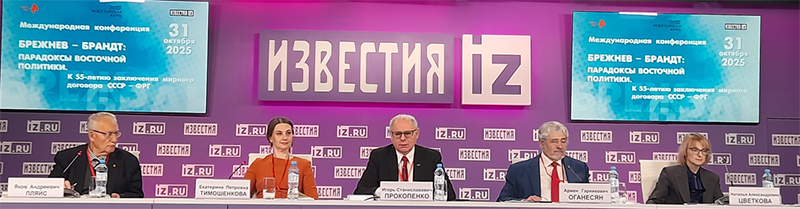

На Международной конференции «Брежнев-Брандт: парадоксы восточной политики. К 55-летию заключения мирного договора СССР-ФРГ». Первая сессия «Леонид Брежнев, Вилли Брандт, Эгон Бар: от конфронтации к сотрудничеству. Почему это стало возможно?». Слева направо: Я.Пляйс, Е.Тимошенкова, И.Прокопенко, А.Оганесян, Н.Цветкова. Фото А.Торина.

На Международной конференции «Брежнев-Брандт: парадоксы восточной политики. К 55-летию заключения мирного договора СССР-ФРГ». Первая сессия «Леонид Брежнев, Вилли Брандт, Эгон Бар: от конфронтации к сотрудничеству. Почему это стало возможно?». Слева направо: Я.Пляйс, Е.Тимошенкова, И.Прокопенко, А.Оганесян, Н.Цветкова. Фото А.Торина.

В Москве на площадке пресс-центра МИЦ «Известия» состоялась Международная конференция «Брежнев-Брандт. Парадоксы восточной политики. К 55-летию заключения мирного договора СССР – ФРГ». Поводом для созыва этого представительного форума, собравшего известных российских учёных-международников, стал не только важный юбилей ключевого события российско-германских отношений, но и стремление напомнить германской стороне о некоторых важных страницах истории, которые современные политики этой страны не желают помнить.

Конференция включала три тематические сессии, каждая из которых была посвящена одной из важных тем советско-западногерманских отношений: переходу от конфронтации к сотрудничеству; парадоксам «восточной политики», которую каждая сторона – Москва и Бонн – стремились использовать в своих целях; урокам «восточной политики» для современного мира. Выступление каждого докладчика предварялось демонстрацией фрагментов из двух фильмов - художественного «Дорогой Вилли» и документального «Дорогой Вилли. Настоящая история», в основу сюжета которых легли события 1969-1970 годов, связанные с установлением между лидерами СССР и ФРГ, Брандтом и Брежневым, неформального канала доверия, позволившего начать полноценную разрядку в двусторонних отношениях Москвы и Бонна. В основу документального фильма легли материалы многолетних исследований, а также интервью и беседы с непосредственными участниками тех далёких событий.

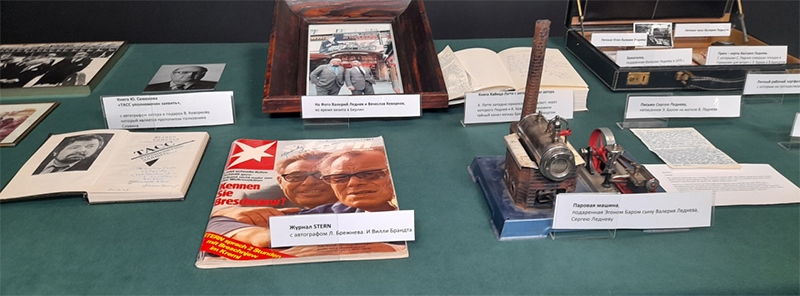

В рамках конференции прошла также уникальная выставка фотографий, автографов и артефактов, рассказывающих историю взаимоотношений Леонида Брежнева и Вилли Брандта из частного архива журналиста-германиста, обозревателя газет «Известия» и «Советская культура» Валерия Леднева. Именно ему и сотруднику КГБ СССР Вячеславу Кеворкову с санкции Леонида Брежнева и Юрия Андропова предстояло установить неформальный контакт с Брандтом через его советника Эгона Бара. Этого политика Леднев хорошо знал по временам, когда работал в должности редактора международного отдела газеты «Советская культура» в ФРГ.

Модераторами конференции выступили главный редактор журнала «Международная жизнь» Армен Оганесян и журналист, продюсер и сценарист обоих фильмов Игорь Прокопенко.

Историческая ретроспектива

Напомним, что четвертый канцлер Федеративной Республики Германии Вилли Брандт, занимавший этот пост в 1969-1974 годах, внёс значительный вклад в разрядку международной напряженности между Западом и Востоком в условиях холодной войны. Он стал одним из создателей так называемой «восточной политики», направленной на нормализацию дипломатических отношений между ФРГ и странами социалистического блока во главе с Советским Союзом. Московский договор между Советским Союзом и ФРГ стал главным практическим результатом этой политики. От имени Бонна документ 12 августа 1970 года подписали Вилли Брандт и министр иностранных дел Вальтер Шеель, от имени Советского Союза – председатель правительства Алексей Косыгин и министр иностранных дел Андрей Громыко в присутствии генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Этот документ фактически признал установленные по итогам Второй мировой войны новые государственные границы. Бонн отказался от претензий на территорию Восточной Пруссии, признал польско-германскую границу по линии Одер – Нейсе, а советская сторона дала понять, что не будет препятствовать объединению Германии, когда для этого сложатся необходимые условия.

Архитектором «восточной политики» стал соратник Брандта Эгон Бар, занимавший пост министра по особым поручениям. Он участвовал в непосредственной работе над текстом договора 1970 года. С советской стороны над текстом договора работали министр иностранных дел Андрей Громыко и начальник Третьего Европейского отдела МИД СССР Валентин Фалин.

Достижения и просчеты «восточной политики»: взгляд из современности

Профессор кафедры политологии Финансового университета при Правительстве России, доктор политических наук Яков Пляйс отметил, что тему конференции, обозначенную её организаторами, можно экстраполировать не только на Германию, но и на Соединенные Штаты Америки. «Есть несколько причин, по которым последствия важных исторических событий осознаются во всей их полноте лишь спустя многие и многие годы, десятилетия, а иногда и даже столетия, для того, чтобы через архивные материалы, воспоминания участников восстановить подлинную картину. Поэтому в обращении к теме, которая, казалось бы, давно уже закрыта, есть свой важный смысл. История, как известно, развивается по спирали, то и дело происходит возвращение к какой-то проблеме, которая считалась давно неактуальной. Сейчас мы вновь находимся на рубеже, когда под большим вопросом стоит вопрос о мире. Осознавая это, мы должны понимать, что нужно делать сейчас, учитывая специфику ракетно-ядерной эпохи. Если этого не будет, тогда все наши усилия по развитию страны и продвижению ее позиций на международной арене будут напрасными», - отметил он.

По словам Я.Пляйса, Вилли Брандт и Леонид Брежнев не только понимали, насколько важно сохранить мир, но и понимали, что за это нужно бороться последовательно, настойчиво, вопреки устремлениям других сил. «Разве сейчас это не происходит? Наше руководство, включая президента, прилагает усилия к тому, чтобы на Украине установился долгий и продолжительный мир, а не зыбкое перемирие... Но для этого нужны усилия и другой стороны. Мы их не видим», - отметил эксперт.

«Когда мы говорим об отношениях с Германией, мы даем понять, что это особая тема. Наши контакты имеют глубокие исторические корни, восходящие как минимум к эпохе Петра I. Наши контакты носят противоречивый характер. С одной стороны мы вели длительную борьбу на международной арене, с другой – многие немцы переселились в Россию, стали патриотами страны, развивали экономику, культуру, образование и науку в России. Наконец, российские монархи были связаны брачными связями с представителями немецких правящих домов», - напомнил учёный.

Я. Пляйс отметил, что межличностные контакты в отношениях между политиками имеют большое значение. «Такие отношения, основанные на профессионализме, особенно важны. К сожалению, сейчас мы не видим с германской стороны фигур масштаба Брандта, Бара, Шееля, причем со всех точек зрения», - отметил эксперт.

«Милитаризация Европы на антироссийской базе, которую мы наблюдаем сейчас, заставляет нас вспомнить о событиях, происходящих перед Второй мировой войной. Это исключительно опасная тенденция, и важно, чтобы ей был поставлен заслон», - отметил эксперт.

Ведущий научный сотрудник Отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, кандидат исторических наук Екатерина Тимошенкова посвятила своё выступление личности Эгона Бара. «По моему мнению, этого человека можно назвать строителем мостов в те времена, когда железный занавес казался непреодолимым… Эгон Бар вступил в Социал-демократическую партию Германии в 1956 году, и, по его собственному признанию, когда ему пришлось держать первую речь на внутреннем заседании партии, он честно признался, что он сделал этот шаг не для того, чтобы изменить общество, а с целью изменить внешнюю политику. В этой же речи он подчеркнул, что, несмотря на тот факт, что Германия совершала преступления против других наций и против своего народа, до тех пор, пока немцы разделены, они не могут считать себя полноценной нацией. Вилли Брандт также считал, что страна, которая потеряла право сказать “да” родине, не может долго существовать. Здесь мы видим некое общее понимание не только немецких интересов, но и чувство истории и политики того времени», - отметила Е.Тимошенкова.

Е.Тимошенкова особо подчеркнула, что, в отличие от ФРГ 1960-1970-х годов, современные лидеры объединённой Германии прочно вписаны в глобальную систему Запада, и не могут позволить себе критически оценивать современную политику Вашингтона. Если для Эгона Бара было естественным отмечать высокомерие США в отношении своих германских союзников, то нынешнее руководство, для которого национальные интересы стали, скорее, умозрительным понятием, на такое не решатся. «Например, действующий федеральный канцлер Фридрих Мерц долго работал в США, став там миллиардером, работая на американскую компанию», - напомнила выступавшая.

Главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук, профессор Алексей Филитов сосредоточился в своем докладе на роли советской дипломатии в заключении Московского договора 1970 года. «Формулировки, озвучивавшиеся министром иностранных дел СССР Андреем Громыко на переговорах с Вилли Брандтом, которые начались 30 января 1970 года, основывались на тех заготовках, которые давал ему Валентин Фалин, иногда даже текстуально... Важным преимуществом было знание немецкого языка, которое позволяло им общаться без переводчика… В ходе переговоров была достигнута договоренность о границе по Одеру-Нейсе, о которой до той поры в Бонне не хотели даже слушать, как и о взаимном признании ГДР и ФРГ. Конечно, были и противоречия. Было и “Письмо о германском единстве”, составленное по инициативе Бонна, но наши дипломаты добились того, что оно оказалось вообще за пределами договора, а сам документ был передан во время подписания договора курьером в экспедицию Министерства иностранных дел СССР - рутинный шаг, сильно снижающий значение этого письма», - отметил германист.

«В дни переговоров Громыко, которого за глаза именовали “господином Нет”, проявил известную гибкость. Он находился в очень сложном положении, будучи связанным директивой ЦК КПСС, в которой четко было заявлено: если речь будет идти о “воссоединении”, решительно отметать этот пункт, как не имеющий отношения к существу дела. В итоге была принята (возможно, с подачи Фалина) следующая формулировка: “мы против того, чтобы упоминать вопрос о воссоединении в документе, но не собираемся вносить в документ ничего, что было бы против воссоединения”. Такая оговорка могла не слишком понравиться руководству ближайшего союзника СССР в Европе – Германской Демократической Республики. Поэтому формула “мы не против воссоединения” фигурирует только в немецкой записи, а из советской её деликатно убрали… Для Громыко было очевидно, что есть консервативные силы в нашем государстве, а записи переговоров рассылались членам Политбюро. Если бы, например, Михаил Суслов это прочел, он сделал бы однозначный вывод: советская дипломатия капитулирует, в одностороннем порядке принимает позицию другой стороны. Все эти факторы требовалось учитывать», - пояснил А.Филитов.

Вилли Брандт и Эгон Бар: сторонники разрядки или транстлантизма?

Исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН, доктор исторических наук Наталья Цветкова напомнила, что во всей «восточной политике» Вилли Брандта и Эгона Бара негласно присутствовал и американский фактор. «Картина того, как они пытались корректировать политику Брандта, конечно, крайне сложна. Её демонстрируют документы: депеши из Бонна, депеши из консульств, посещения американскими консулами полицейских участков в Западном Берлине, когда Вилли Брандт занимал там должность бургомистра, а его сын Петер был участником студенческого движения и придерживался весьма левых убеждений… Большой вопрос, насколько Брандт был сторонником идеи того, что США должны уйти из Европы, то есть европейского суверенитета? В любом случае, идеализировать эту политическую фигуру не стоит. Весь массив сохранившихся архивных материалов свидетельствует о том, что поворот к “новой восточной политике” был частью трансатлантизма. Канцлер действовал строго в тех рамках, которые позволял ему Вашингтон. Основные задачи, которые ставил перед собой Брандт, были вполне прагматичными – снять вокруг Берлина режим кризиса, укрепить рынки, связи, включая Восток, снизить издержки от жесткой конфронтации сверхдержав и параллельно укрепить собственные связи с Вашингтоном», - подчеркнула Н.Цветкова.

«Когда Вилли Брандт впервые поехал в США, чтобы заявить, что надо “двигаться на Восток”? Это произошло еще в 1950-е годы. Американцы с первых послевоенных лет занимались взращиванием проамериканской элиты на германских землях, и эта позиция никуда не делась до сих пор… Все канцлеры, все члены кабинета являлись частью “мягкой силы” США. Все эти программы разрабатывались в американских университетах. Но впервые сама идея “восточной политики” прозвучала в 1964 году, когда Брандт пытался донести до президента США Линдона Джонсона и его советника по национальной безопасности Макджорджа Банди формулу: “давайте очеловечим Берлинскую стену”. С ним поначалу даже согласились: почему бы нет, Запад от этого процесса получит больше, чем СССР и Варшавский блок, получив возможность для влияния. Но нельзя было, чтобы этот процесс зашел слишком далеко, иначе может начаться стратегический дрейф Германии от Вашингтона. Тогда СССР начнет требовать большего, включая и технологии. Подобная перспектива крайне беспокоила американское руководство. Более того, ситуация дошла до того, что при Брандте в Свободном университете Берлина создать партийную школу марксизма-ленинизма. Это привело к “марксофикации” политической жизни Западного Берлина, что тоже пугало США. Брандт доказывал: невозможно остановить то, что делает молодёжь, надо либо возглавить этот процесс, либо пересажать всех активных участников; первый вариант был предпочтительнее», - пояснила Н.Цветкова.

«Был ли Брандт самостоятелен в своей политике? Да, самостоятельность была, но при контроле со стороны Соединённых Штатов Америки, которые, в свою очередь, двояко относились к этой “восточной политике”, постоянно её вспоминали. Так, президент США Рональд Рейган, обсуждая в 1981 году на заседании Совета безопасности забастовочное движение в Польше и введение там военного положения, услышал от своего советника по национальной безопасности Роберта Аллена ироническую реплику: “Смотрите, что творится в Польше. Вот он, результат восточной политики”. Cмысл фразы очевиден: по словам Аллена, США получили от линии Брандта больше пользы, чем СССР и его союзники», - заключила Н.Цветкова.

В рамках конференции состоялась выставка, на которой были представлены личные вещи из частного архива журналиста-германиста, обозревателя газет «Известия» и «Советская культура» Валерия Леднева. Именно он и сотрудник КГБ Вячеслав Кеворков сыграли важную роль в установлении неформального канала связи между Москвой и Бонном, что способствовало заключению Московского договора 1970 года между СССР и ФРГ. Фото А.Торина.

В рамках конференции состоялась выставка, на которой были представлены личные вещи из частного архива журналиста-германиста, обозревателя газет «Известия» и «Советская культура» Валерия Леднева. Именно он и сотрудник КГБ Вячеслав Кеворков сыграли важную роль в установлении неформального канала связи между Москвой и Бонном, что способствовало заключению Московского договора 1970 года между СССР и ФРГ. Фото А.Торина.

Россия и Германия: прежнего «канала доверия» больше нет

Немецкий журналист и автор проекта Anti-Spiegel Томас Рёпер, выступивший в рамках конференции по видеосвязи, отметил, что сейчас в медийном пространстве ФРГ происходит целенаправленный пересмотр исторических взглядов на отношения с Россией, при этом прежняя политика сближения сейчас оценивается как проявление слабости.

Журналист связал данное изменение с системными трудностями в историческом образовании Германии, подчеркнув, что школьные учебники «оставляют желать лучшего». По его словам, политический раскол по вопросам взаимодействия с Россией наблюдается не только между разными партиями, но и внутри них: социал-демократы старшего поколения продолжают поддерживать курс сближения, тогда как молодые представители СДПГ и правящий Христианско-демократический союз, который в 1970-х выступал против этой политики, одобряют её ревизию. Кроме того, разделение усугубляется разным отношением к России среди жителей западных и восточных регионов страны.

Т.Рёпер акцентировал в своём выступлении особое внимание на долгосрочном неофициальном канале доверия, созданном, как уже упоминалось, при канцлере Вилли Брандте и его советнике Эгоне Баре. «Этот канал успешно функционировал при Гельмуте Коле, который затем передал его своему советнику Хорсту Тельчику, и продолжал действовать во время правления Герхарда Шрёдера. Главным правилом этого канала было полное взаимное доверие и отсутствие официальной огласки… Но мне больше всего интересен сейчас вопрос, для прояснения сегодняшней ситуации, когда, очевидно при Ангеле Меркель, этот канал умер? Наверное, это произошло потому, что немцы в постсоветские годы начали систематически обманывать Россию, и старое неписаное правило - “по этому каналу мы будем друг с другом искренни” - было нарушено. Когда и как это произошло – вопрос к историкам и политологам. Но именно этот момент стал переломным, ознаменовав начало системного кризиса в отношениях между нашими странами», - заключил Т.Рёпер.

Читайте другие материалы журнала «Международная жизнь» на нашем канале Яндекс.Дзен.

Подписывайтесь на наш Telegram – канал: https://t.me/interaffairs

14:53 06.11.2025 •

14:53 06.11.2025 •