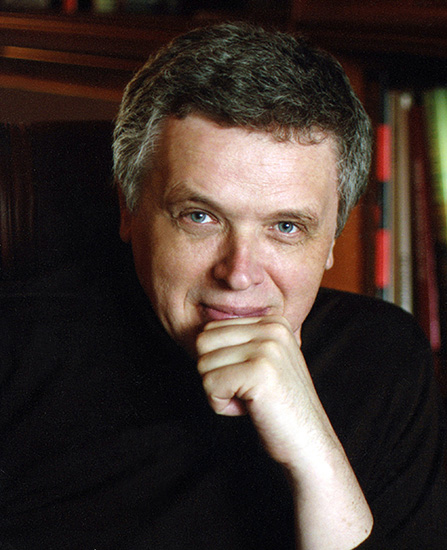

Игорь Калядин, кинорежиссер, сценарист, оператор заслуженный деятель искусств Российской Федерации

Игорь Калядин, кинорежиссер, сценарист, оператор заслуженный деятель искусств Российской Федерации

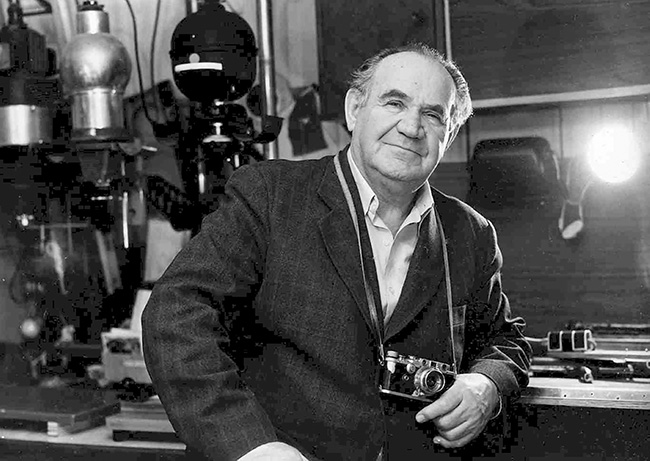

Фото в интервью - из архива А.Е. Халдей

В дни празднования Великой Победы мы с гордостью и ликованием, смешанными с горечью потерь, пересылаем друг другу открытки с репродукцией всемирно известной фотографии «Знамя над Рейхстагом». Однако до сих пор немногие знают имени автора этого и ещё сотен снимков, ставших символами советской эпохи, вдохновлявших людей на подвиги, – выдающегося фотокорреспондента Евгения Халдея.

Евгений Ананьевич Халдей родился в Юзовке (ныне – Донецк) в 1917 году. Ему не было двух лет, когда в результате еврейских погромов он потерял мать. В возрасте двенадцати лет самостоятельно из подручных средств сделал фотоаппарат, тогда же устроился на работу и через год в кредит купил первую фотокамеру. В пятнадцать – стал фотокорреспондентом в агитбригаде, а в 1935 году его пригласили на курсы повышения квалификации в Москву, окончив которые, он был принят в отдел фотохроники ТАСС.

Халдей делал репортажи о производственных достижениях страны, снимал самых разных людей: от простых граждан до выдающихся деятелей культуры, фиксировал события Великой Отечественной войны с первого до последнего дня: правительственное сообщение об объявлении войны 22 июня 1941 года, оборону Заполярья, штурм Новороссийска, Керчи, освобождение Севастополя, Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии, совещание министров иностранных дел в Париже, поражение японцев на Дальнем Востоке, конференцию глав союзных держав в Потсдаме, подписание Акта о капитуляции Германии, парад Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года, Нюрнбергский процесс, где одновременно его фотоархив был использован в качестве документов обвинения военных преступников нацистской Германии.В 1948 году Халдей был уволен из ТАСС под надуманным предлогом и смог устроиться на работу фотокорреспондентом газеты «Правда» только через десять лет.

В преддверии 80-летия Победы кинорежиссёр, сценарист, оператор заслуженный деятель искусств Российской Федерации Игорь Калядин снял документальный фильм «Евгений Халдей. Лично свидетельствую». В основе картины – воспоминания дочери мастера, Анны Ефимовны Халдей, и его фотоархив. Фильм стал номинантом на Российскую национальную премию в области неигрового кино «Золотая Свеча» 2025 года.

Игорь Калядин создал несколько десятков историко-культурологических, научно-популярных фильмов, картин о литературе и искусстве: «Святыни христианского мира» (2002-2012), «Анна Бовшек. Жизнь поперек строк» (2010), цикл «Соловки. Преображение» (2013-2015), «Борис Анреп. Мозаика судьбы» (2014), «Осовец. Непобежденный гарнизон» (2015), «Сирия. Здесь был рай» (2016), «Ролан Быков. Портрет Неизвестного солдата» (2020), «В поисках радости» (2021), «Время милосердия» (2022), «Сапёры» (2024) и др. Дважды лауреат премии ТЭФИ, победитель и дипломант многих отечественных и международных кинофестивалей.

Мы беседуем с Игорем Калядиным о его работе.

- Как пришли в кинематограф?

- Думаю, это произошло естественно. С детства много фотографировал. Когда учился на актёрском факультете в Школе-студии МХАТ (курс Софьи Пилявской и Владимира Богомолова), куда мечтал попасть с восьмилетнего возраста, не выпускал из рук фотоаппарат и отснял практически весь наш курс: быт, поездки, студийные и семейные мероприятия. А когда появилась цветная плёнка, стал запечатлевать историческую Москву, начиная от первых храмов в Андрониковом монастыре и заканчивая зданиями в стиле модерн – около шестисот фотографий.

После окончания института в течение десяти лет играл в театре «Современник», занимался режиссурой, преподавал в Школе-студии МХАТ. И в какой-то момент решил взять судьбу в свои руки. Актёром быть замечательно, работая с хорошим режиссёром, которому можно довериться. Иначе приходится ломать себя, свою психику, и возникает вопрос: ради чего? Конечно, актёр не всегда понимает задумку постановщика. Когда в результате мук получается шедевр, признаёшь неправоту и готов простить всё. А если нет?..

Так постепенно утвердился в мысли, что хочу заниматься игровым кино. Режиссёрские курсы окончил в начале 1990-х (когда в стране многое, включая кинематограф, пришло в упадок) и стал работать на телеканале РТР, где повстречал замечательных профессионалов. Сотрудничал с журналистом, международным обозревателем, японистом Владимиром Яковлевичем Цветовым, с литературоведом Львом Александровичем Аннинским; со сценаристом, пушкинистом Виктором Семёновичем Листовым мы сделали первый пушкинский фильм «Безумец бедный» (2000), а с оператором Михаилом Викторовичем Фёдоровым объездили полмира. Побывали в Перу, на Святой Земле, Египте, Армении, Грузии, много раз проехали всю Европу. Его видение, отношение к людям, их историям, то, с каким интересом и азартом он работал – сильно повлияли на моё сознание. Я открыл для себя, что ткань тонкого человеческого общения «глаза в глаза» очень ценна. Люди часто открывались Фёдорову, а не корреспонденту, который стоял рядом.

Благодаря этим мастерам я понял: реальные человеческие судьбы, с их неожиданными поворотами и сюжетами, которые и не придумаешь, мне намного интереснее. Кроме того, со временем ощутил, что неигровое кино даёт свободу – можно не только заниматься темами, которые нравятся, но и сказать больше, чем когда делаешь игровые, но (на сегодняшний день) не всегда художественные фильмы. Актёр может гениально сыграть, но если режиссура, съёмка, монтаж картины на низком уровне, будет стыдно её смотреть. С талантливым же постановщиком актёр становится звездой.

Со временем большинство фильмов стали делать по кальке, а с развитием оборудования и съёмочный процесс упростился. Раньше режиссёру было трудно получить киноплёнку – существовал лимит, и каждый кадр требовалось тщательно продумывать. Сейчас технологически снимать легче, но это не значит, что творческая мысль поспевает за процессом. Создание картины стало производством, фабрикой. И это неинтересно.

- С первым неигровым фильмом «Реквием. Вадим Сидур» об известном скульпторе, художнике, писателе, вы сразу стали лауреатом VI Открытого фестиваля неигрового кино «Россия» в Екатеринбурге…

- Картина появлялась в необычных условиях, без бюджета, в свободное от основной работы время. В музее Сидура снимали вечерами, когда было необходимое освещение. Я научился монтировать и работал по ночам за свободным монтажным столом. За смену делал по 15, 20, 40 секунд фильма. Вдова мастера – Юлия Сидур – познакомила меня с композитором Александром Бакши, который в тот момент создал музыку для спектакля «Сидур-мистерия», поставленного режиссёром Валерием Фокиным в Центре имени Всеволода Мейерхольда. Отдельные фрагменты произведения были бесплатно записаны для картины оркестром Марка Пекарского. Делали мы это в 1993 году в тонателье Останкино вскоре после путча. Музыкальные инструменты Пекарского заносили через проходы, которые звукорежиссёры забаррикадировали на случай, если начнётся штурм. А по периметру здания стояли БТРы.

За создание фильма я получил много наград, показал его на фестивале в Сан-Себастьяне... Виктор Листов, на тот момент уже мэтр, сказал: «Это авангардный фильм об авангардном художнике». Потом одним из первых я был приглашен в качестве режиссёра на канал «Культура». Так постепенно стал погружаться в авторское неигровое кино, о чём не жалею ни единой секунды.

- Как возникла идея картины об Евгении Халдее?

- Герой сам выбрал меня. Я ехал в поезде с Анной Ефимовной Халдей на военно-историческую конференцию в Керчь, и мы разговорились. У неё был с собой потрясающий альбом Халдея «От Мурманска до Берлина». В Рязани к нам подсел парень, который возвращался из отпуска на СВО, и тоже около полутора часов не выпускал эту книгу из рук…

Через какое-то время я предложил Анне Ефимовне снять фильм. Внимательно изучил всё, что было создано до этого. Хотелось сделать по-другому, не «с холодным носом». Познакомившись, пообщавшись, просто находясь в ауре Анны Ефимовны, я понял, что она, по сути, второй герой фильма. Она воплощение отца. Через неё можно понять, кем был её отец.

- Евгений Халдей предстаёт живым человеком. Как удалось этого добиться?

- Фильм собран из четырёх интервью. Зачастую – по словам. Я понимал, надо сбивать привычную для Анны Ефимовны интонацию, уходить от того, что она привыкла говорить. В процессе создания фильма мы подружились. Я рад, что есть человек, который думает как ты, дышит как ты и имеет ту же систему ценностей.

Меня в Халдее привлекает невероятная сила воли. Пройдя такой путь, он не озлобился, не предал свою страну и, несмотря ни на что, не стал делать из себя великомученика. Всматриваясь в его фотопортрет, видишь победителя. И пуля его не брала. А его герои? Какие потрясающие лица! Он мог снимать неприглядные обстоятельства, но вытаскивал из людей другое. Как, например, «ночные ведьмы» ему улыбаются! Почему? В ответ на его улыбку…

Халдей был действительно боевым корреспондентом. Смелым и отчаянным. Благодаря личным связям пробирался для съёмки в самые немыслимые места, например, в бомболюк самолёта. Делал постановочные кадры, свидетельствующие об освобождении городов, шил для них знамёна. Так было и в Севастополе в 1944 году, и в Будапеште в 1945-м, и, конечно, в Берлине. 30 апреля 1945 года, прилетев в Москву из Вены, он узнал об освобождении столицы Германии. Получив в редакции подтверждение командировки в Берлин и понимая необходимость сделать важный кадр, символизирующий окончание войны, раздобыл три красных скатерти (найти красную ткань было невозможно). Выкроил из них три флага, нашил на каждый серп и молот, вырезанные из простыни, и обвязался этими полотнищами под одеждой, чтобы незаметно взять с собой. Второго мая в подвале практически разбитого Рейхстага ещё находилось много нацистов, которые продолжали отстреливаться, но Халдею с тремя добровольцами удалось подняться на крышу, где они и сделали исторический кадр.

Анна Ефимовна мне показывала его фотоаппарат «Leica III». В видоискатель практически ничего не видно, ширина плёнки 32 мм – это крайне мало... На то, чтобы выставить фокус и определить экспозицию, просто нет времени, когда вокруг рвутся снаряды. Всё делается на глаз. А дальше таинство проявки… Халдей – это великий талант!

На параде Победы в Москве всех присутствующих переполняли чувства. Когда Георгий Константинович Жуков выехал на коне на Красную площадь из Спасских ворот под марш «Славься» Михаила Глинки, Евгений Ананьевич смог сделать всего несколько снимков. Проявив плёнку, оказалось, что ему удалось запечатлеть момент, когда конь под маршалом Победы летит над брусчаткой, не касаясь её ногами…

Нюрнбергский процесс Халдей снимал аппаратом Speed Graphic с широкой плёнкой, который ему подарил американец. Там суперчёткое качество фотографий. Однако, впоследствии он этой камерой не пользовался, так как её особенностью была необходимость постоянно менять лампы вспышки, запаса которых, конечно, не было.

- Наследие Евгения Халдея сейчас в России?

- По большей части да. Халдей жил очень скромно. В 1994 году благодаря альбому «От Мурманска до Берлина», изданному за рубежом на трёх языках, о нём заговорил весь мир. Однако свои работы для выставок он предоставлял бесплатно, отвечая на предложения: «Там люди погибли, а я буду продавать?..»

- Где можно посмотреть фильм?

- Помимо фестивалей, его демонстрировали перед Днём Победы по каналу «Россия-Культура». Думаю, в ближайшее время он будет доступен в интернете.

- Вы показывали картину школьникам?

- Да, меня приглашают педагоги. Хочу отметить, что школьники смотрят фильм внимательно, не отвлекаясь на телефоны, (а это 55 минут!) и потом задают вдумчивые и даже профессиональные вопросы. Главное, ничего им не навязывать. Это должен быть искренний разговор.

- О чём будет ваш следующий фильм?

- Об истории, которую в своё время постарались забыть. Когда в 1942 году обрушился Крымский фронт, и немцы зажали наших в Керчи, были созданы сводные отряды, чтобы прикрывать тех, кто пытается переправиться через пролив на Кубань. Отряд полковника Ягунова не получил приказ на отход, был окружён, и в составе четырёх тысяч человек спустился в древние Аджимушкайские каменоломни. Они создали полноценное боевое подразделение и пять месяцев держали оборону в условиях газовых атак и отсутствия воды. Победил их голод. Выжили всего несколько человек. Сохранились воспоминания, письма, дневники.

- Какова на ваш взгляд цель неигрового кино?

- Цель любого кино, как настоящего искусства, одна – не только оживлять на экране историю, воскрешать забытые человеческие судьбы, но и стараться сделать мир хоть чуточку лучше, хоть чуточку добрее.

Беседу вела Ирина Иванова

Фотографии из личного архива А.Е. Халдей.

Читайте другие материалы журнала «Международная жизнь» на нашем канале Яндекс.Дзен.

Подписывайтесь на наш Telegram – канал: https://t.me/interaffairs

11:47 29.10.2025 •

11:47 29.10.2025 •