Один из самых представительных и самобытных российских фестивалей документального кино, названный в честь родоначальника визуальной антропологии Роберта Флаэрти, в 2025 году 25-ый раз собрал в Перми мэтров документалистики, а также молодых, но уже заявивших о себе режиссеров из разных городов России и ряда зарубежных стран.

«Флаэртиана» существует уже 30 лет. Впервые кинофестиваль с этим названием прошел в 1995 году, но сначала он проходил раз в два года и только с 2006-го стал ежегодным. В зачитанном на открытии приветствии председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова было сказано, что «за 30 лет «Флаэртиана» сделала много нужного и важного». Поздравляя фестиваль с юбилеем, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, подчеркнул: «Мы гордимся, что он родился в Перми и сегодня объединяет профессионалов и любителей киноискусства из 60 стран мира». Министр культуры Пермского края Алла Платонова в своем приветственном выступлении отметила, что «Флаэртиана» «давно перестала быть лишь кинофорумом – она живой организм, рождающий идеи, создавший большую семью дочерних творческих проектов, вырастивший своего умного зрителя, объединивший поколения».

«Флаэртиана» (19–25.09.2025) уже второй раз проходила в многозальном киноцентре «Кристалл» на Компросе (Комсомольский проспект, 53). Здесь расположена созданная в 2018 году по распоряжению Правительства Пермского края Пермская синематека – центр медиаобразования, кинопедагогических методик и реализации культурных проектов, связанных с кинематографом. Под эгидой «синематеки» в Пермском крае действует сеть социальных кинозалов, число которых уже перевалило за 200. Это культурная альтернатива коммерческому прокату массовой кинопродукции. Она способствовала тому, что фильмы юбилейной «Флаэртианы» смогли посмотреть 11 тысяч зрителей.

«Пермская синематека» является членом Образовательной ассоциации кино и медиа стран БРИКС, и на недавно проходившей в Каире Генеральной ассамблее этой организации Павел Печенкин, президент «Флаэртианы» и художественный руководитель «Пермской синематеки», предложил расположить офис Ассоциации в Перми – в здании киноцентра «Кристалл», сроком на 3 года (согласно Уставу Ассоциации).

На церемонии открытия юбилейной «Флаэртианы» было озвучено, что в адрес Оргкомитета поступило 776 заявок от создателей фильмов из 62 стран. Члены отборочной комиссии (Павел Печенкин, Борис Караджев, Виктория Белопольская, Марина Дроздова) проделали большую работу, чтобы представить публике только то, что соответствует строгим критериям документального кино «по Флаэрти», то есть снятого методом длительного наблюдения за объектом съемки. Никакого «телевизионного формата»!

Всего в рамках нынешней «Флаэртианы» демонстрировалось 108 фильмов. Из них на суд жюри было представлено 38 картин: 13 участвовало в международном конкурсе, 15 – в национальном конкурсе и 10 – в конкурсе студенческих работ. Кроме того, показы проводились и в рамках специальных программ, таких как «Best of Flahertiana» (фильмы-победители предыдущих фестивалей), «Все на балет!» (Пермь, как известно, один из центров мирового балета), «К 100-летию Коми-Пермяцкого округа», «Панорама документального кино России». Надо отметить грамотно составленное расписание показов – все конкурсные фильмы можно было посмотреть и в первой, и во второй половине дня, что позволяло присутствовать на мастер-классах мэтров и внеконкурсных показах, благо все они проходили в одном и том же здании.

Помимо конкурсных и внеконкурсных показов, творческих встреч с корифеями документалистики, презентаций новых проектов «Пермской синематеки», на полях «Флаэртианы» прошли два важных мероприятия в сфере культуры: Первый российско-китайский форум в области документального кино и Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные смыслы и вызовы кинопедагогики в решении задач национально-культурной идентичности»

Но международный фестиваль – это, прежде всего, международный конкурс, в котором на юбилейной «Флаэртиане» участвовали следующие работы:

- БАЛИ. Режиссер Амоли Биревар. 25 мин., 2025. Индия

- БРОДЯЧИЙ ОРКЕСТР. Режиссер Даниэле Чини. 86 мин., 2024. Италия

- В АКТИВНОМ ПОИСКЕ СТРАДАНИЙ. Режиссеры Олеся Епишина, Анна Бондарь, Наталья Саврас, Анастасия Иванова. 83 мин., 2024. Россия

- ГРАНЬ МЕЧТЫ. Режиссеры Нада Рияд, Айман Эль-Амир. 102 мин., 2024. Египет–Франция–Дания–Катар–Саудовская Аравия

- ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА. Режиссер Анурадха Бансал. 90 мин., 2025, Индия

- ИСТОРИЯ СЕСТРЫ. Режиссер Лейла Амини. 93 мин., 2024. Швейцария–Франция–Иран

- НЕВЕРОЯТНАЯ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ МАШИНА. Режиссер Альфредо Пуральи Де Ла Пласа. 77 мин., 2024. Чили–Нидерланды

- ОНА ТАНЦУЕТ У МОРЯ. Режиссеры Цзянь Фань, Изабелла Цзань. 107 мин., 2024. Китай–Нидерланды

- ПОД СОЛНЦЕМ. Режиссер Сепиде Джамшиди Нежад. 28 мин., 2025. Иран

- СЕЗОН ВИНОГРАДА. Режиссер Ибрагим Хезари. 26 мин., 2025. Иран

- ТЁТУШКА ХУ И ЕЕ РАЙСКИЙ САД. Режиссер Пань Чжици. 102 мин., 2024. Китай

- УКИГУСА: ЖИЗНЬ КАК РОЛЬ. Режиссер Мохаммед Ганем. 59 мин., 2024. Франция

- ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ЗЕМЛЕ. Режиссер Микеле Чинкве. 83 мин., 2024. Италия–Германия

В жюри международного конкурса вошли режиссер кино и ТВ профессор СПБГИКИТ Виталий Потёмкин, программный директор международного фестиваля научно-популярного кино FUTURE.DOC, историк из Перми Григорий Головчанский, киновед, профессор кафедры кино и ТВ Университета Бахчешехир Нилай Усулой (Стамбул, Турция) и режиссер, продюсер, куратор фестиваля документального кино «Докер» Татьяна Соболева (Москва).

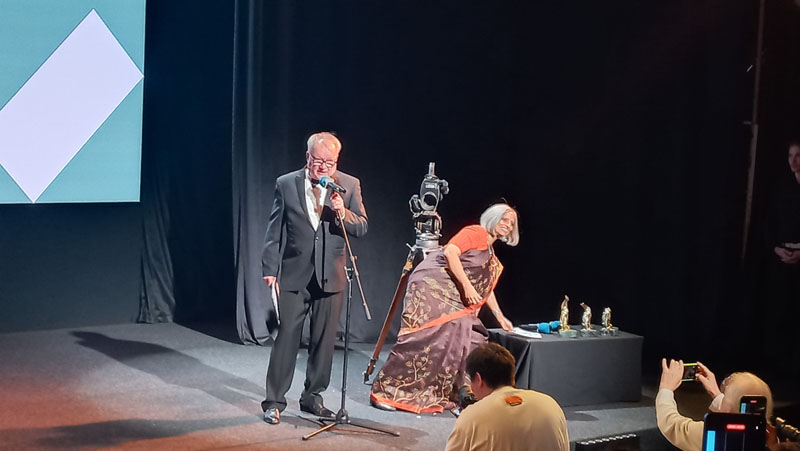

Председателем международного жюри была известный индийский режиссер-документалист из Мумбаи, член Американской академии кинематографических искусств и наук (AMPAS) Ништа Джайн. Ей Павел Печенкин доверил совершить «священный обряд» разбивания тарелки о кинокамеру, которым открывается каждый фестиваль «Флаэртиана».

Лучшие фильмы, созданные членами жюри всех номинаций, можно было посмотреть в специальной программе «Фильмы членов жюри». Ништа Джайн представила свою 105-минутную ленту «Фермерская революция». Этот фильм – результат более чем годового наблюдения с кинокамерой в руках за ходом борьбы индийских фермеров против разорительного для них нового закона, который, в конце концов, правительство вынуждено было отменить.

В эксклюзивном интервью нашему журналу госпожа Ништа Джайн сказала:

– Я уже второй раз приезжаю в Россию. И снова в Пермь. Я была на «Флаэртиане» в 2008 году со своим фильмом «Лакшми и я». А сейчас мне выпала честь быть председателем жюри. Это совершенно новый опыт. Первое, что я увидела – как изменился и расцвел город Пермь! Это настоящий центр культуры во всех отношениях.

– А у вас есть любимый русский писатель?

– Да, Достоевский! Но я также читала Толстого, Горького и Пушкина. А если говорить о кино, то еще в юности я смотрела фильмы Тарковского, Параджанова, Данелии, Довженко. Они мне очень много дали как режиссеру.

– Удалось ли вам побывать еще в каких-нибудь российских городах, кроме Перми?

– Пока нет. Но после фестиваля я лечу в Санкт-Петербург. Я очень взволнована этим, потому что это город Достоевского! У меня с ним глубокая связь. Я еще в 14 лет прочитала «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» и все другие его романы. В более взрослом возрасте я их все перечитала. И даже сейчас я иногда возвращаюсь к нему, перечитываю и переосмысливаю отдельные вещи.

– А какие впечатления у вас сложились от общения на фестивале «Флаэртиана»?

– Здесь удивительная творческая атмосфера, я бы назвала это «обмен энергиями». Я испытываю массу эмоций и от просмотренных фильмов, и от общения с коллегами. Приятно и внимание к тому, что ты делаешь. Организаторы предоставили возможность членам жюри показать свои работы. Я привезла свой фильм «Фермерская революция», очень тяжелый и длинный, и меня поразило такое живое, глубокое его обсуждение российскими зрителями. Я почувствовала, что люди в России такие же эмоциональные и отзывчивые, как и мои соотечественники, и столь же терпеливые, как в Индии. У наших народов много общего, и я не вижу ничего, что может нас разделять! Наши культуры, которые на первый взгляд кажутся очень разными, на самом деле очень похожи. Иногда я испытываю чувство, что в своем прошлом воплощении я была русской и жила где-то в Сибири.

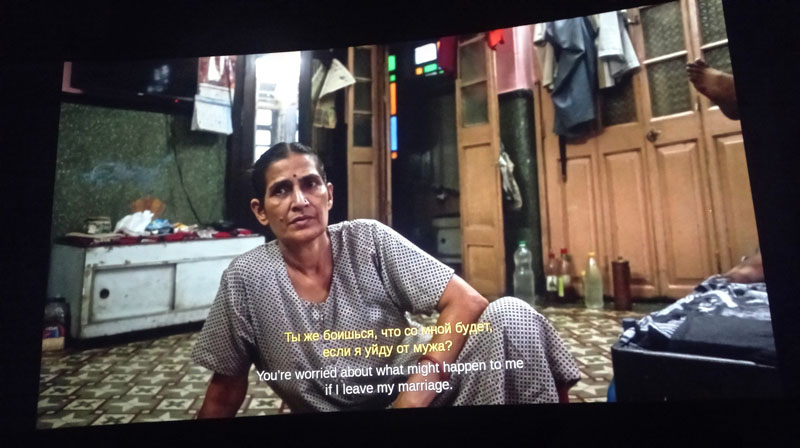

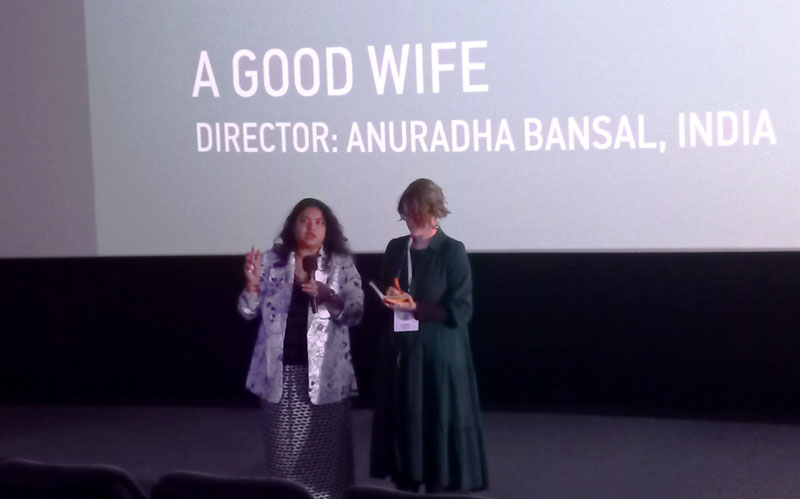

В конкурсе было два фильма из Индии и оба – мировые премьеры. В 90- минутной картине «Идеальная жена» независимый режиссер-документалист Анурадха Бансал выступила также как сценарист и оператор. На примере жизни своей собственной семьи она представила полномасштабный срез современной жизни общины марвари в штате Раджахстан. Героиня фильма переживает кризис отношений с мужем и решает совершить поездку в родной город к своим родителям. Там с ней ведет долгие беседы мать, поклоняющаяся богине Рани Сати, символу супружеской верности. И богиня явно покровительствует ей – в свои 70 с лишним лет эта женщина выглядит едва ли на 50, на ней держится весь большой дом и бизнес главы семьи, она с легкостью делает все домашние дела и обустраивает женитьбу своего сына – младшего брата режиссера.

На обсуждении фильма Анурадха Бансал сказала, что ее мама сначала категорически отказывалась сниматься, но согласилась, когда узнала, что в фильме будет показан дом предков, за который пришлось бороться с другими родственниками. «За время съемок я смогла не только открыть в себе новые качества и возможности, но и по-другому посмотреть на всех членов своей семьи – на родителей, на мужа, на брата, узнала, что он пишет стихи», – поделилась режиссер из Индии.

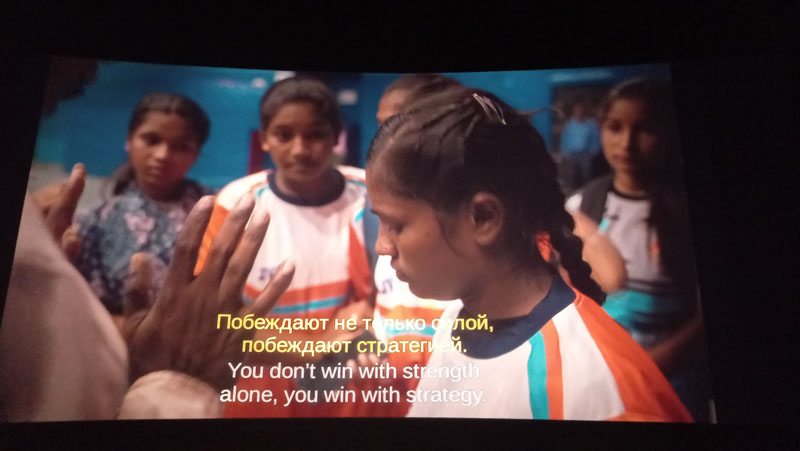

Второй индийский конкурсный фильм назывался «Бали». Эта короткая (25’) дебютная лента молодого режиссера из Мумбаи Амоли Биревар. Фильм посвящен жизни выпускниц деревенской школы, которые находятся на важном этапе своего жизненного пути и хотят сами решать свою судьбу, хотя местные традиции предписывают им поскорее выйти замуж. Одна из девушек по прозвищу Бали, что на местном наречии означает «сила», явно обладает лидерскими задатками и, вопреки воле своего деда, главы семьи, хочет работать в полиции. Для этого надо, как минимум, иметь сертификат об успехах в спортивных состязаниях. Бали – капитан школьной команды «каббади», традиционной индийской игры, цель в которой – ворваться на поле противника и любым способом дотронуться до наибольшего числа игроков чужой команды, а затем вырваться из цепких рук соперниц, чтобы вернуться на свое поле, иначе выбываешь из игры. Турнир окружного уровня для Бали становится шансом не проиграть эту жизнь. Фильм удостоился «специального упоминания жюри».

Перед входом в зал, где проходили конкурсные просмотры, всем зрителям выдавали десятибалльную анкету, чтобы оценить тот или иной фильм. Наибольшее число баллов получил итальянский фильм «Бродячий оркестр» режиссера и сценариста из Турина Даниэле Чини. Главный герой его полнометражной (86 мин.) картины – талантливый и эксцентричный трубач Чезаре дель Анна. Много лет назад он вместе с друзьями–музыкантами создал коллектив, сочетающий народные мотивы, джаз и элементы циркового искусства. И вот уже без этого оркестра не проходит ни один праздник в Апулии – на юго-востоке Италии. Режиссер с камерой наблюдает за жизнью Чезаре и во время выступлений, и во время репетиций в бывшем здании железнодорожной станции, и в часы его отдыха, и в минуты нервных срывов. Герой фильма помешан на идее свободы, и это источник всех его бед (отсутствия постоянного заработка, проблем с женой) и побед – восхищения случайных слушателей, в жизнь которых его бродячий оркестр неожиданно вносит радость.

Помимо приза «Зрительских симпатий» фильм «Бродячий оркестр» заслужил «специальное упоминание жюри». Держа в руках целых два диплома «Флаэртианы», режиссер Даниэле Чини дал интервью нашему журналу:

– Я уже четвертый раз посещаю Россию. Правда, первые два я был еще во времена Советского Союза – в 1978 и в 1985 годах. Но в этом году, в апреле, я смог побывать на Московском международном кинофестивале, с этой же картиной. За свою жизнь я сделал как продюсер и режиссер около сотни документальных фильмов для телевидения. Но этот фильм совершенно особый. Я работал над ним несколько лет, ездил по всему югу Италии и фактически жил с этим оркестром, снимая этот фильм. Возможно, поэтому он получился довольно длинным. Но мне очень приятно, что российские зрители отдали свои предпочтения именно ему.

– В фильме очень ритмично смонтированы все музыкальные отрывки. У вас, наверно, есть музыкальное образование?

– Да, в детстве я учился музыке, играю на фортепиано для себя до сих пор. Хотя по первому образованию я архитектор.

– Вы сказали, что были в СССР в 1985 году, а затем – через сорок лет. Как изменилась страна, на ваш взгляд?

– В те годы я приезжал очень ненадолго, всего 1-2 дня, и был только в центре Москвы. Поэтому мне трудно сравнивать жизнь людей – мы общались только на фестивале. Хотя, конечно, была экскурсия в Кремль, который и тогда, и сейчас произвел очень сильное впечатление. Я испытал даже некоторую гордость от того, что его строил итальянский архитектор. Но вот в этот приезд я, наконец, смог побывать в одном из крупных российских городов – в Перми, погулять по улицам, зайти в кафе, посмотреть на тех, кто тут живет. Имел возможность общаться здесь с кинематографистами из разных мест России. Все люди очень доброжелательные, внимательные, увлечены творчеством и многие очень хорошо говорят по-английски.

– А вам не чинили препятствий при желании поехать в Россию?

– Конечно, были те, кто не советовал ехать, сейчас между нашими правительствами не самые теплые отношения. Но ведь мы люди культуры, а не политики. А культура, как известно, не имеет границ. У нас все знают классическую русскую литературу, фильмы и музыку великих русских композиторов.

На нынешней «Флаэртиане» был еще один гость из солнечной Италии – Микеле Чинкве, принадлежащий другому поколению (1984 г.р.) режиссер и директор собственной кинокомпании; окончил факультет философии Римского университета Ла Сапиенца. В Пермь он привез свой документальный фильм «Что происходит на земле» (83’), в котором выступил также как сценарист и оператор, а музыку к фильму написал его отец – композитор Луиджи Чинкве. Фильм стал итогом тщательного наблюдения за жизнью семьи фермеров, состоящей из мужа, жены и их двух детей-подростков. Супруги разводят редкую породу коров, но содержат их не в тесном стойле, а позволяют им пастись на живописных холмах национального парка в 50 км от Рима.

Герои фильма видят себя рыцарями живой природы, а не «волками капитализма», эксплуатирующими ее. Однако их стаду угрожают реальные волки и экологические проблемы, неизбежные вблизи мегаполиса. Фильм был признан «Лучшим итальянским документальным фильмом» на Festival dei Populi в Италии и удостоился премии Remi на кинофестивале в Хьюстоне (США). Хотя наград на «Флаэртиане» он не получил, но был тепло встречен зрителями, которые сразу после просмотра забросали режиссера вопросами и комплиментами, особенно в адрес прекрасной музыки и живописности фильма.

Оживленную дискуссию после просмотра вызвала единственная российская картина международного конкурса «В активном поиске страданий», которая состоит из отдельных новелл, снятых разными режиссерами. Ими были: выпускница ВГИКА Анна Бондарь (Москва), выпускница Пермского Института культуры и также ВГИКА Олеся Епишина (Пермь), Наталья Саврас, получившая философское образование в УрГУ (Екатеринбург) и Анастасия Иванова, защитившая диплом НИУ ВШЭ по программе «Медиакоммуникации» (Москва). Все они познакомились несколько лет назад на «Флаэртиане». Создатели киноновелл поставили задачу показать 4-х разных людей (двух мужчин и двух женщин), испытывающих любовную зависимость и страдающих от невозможности найти гармонию в отношениях.

В первой новелле показан одинокий трудовой мигрант из Центральной Азии, который пытается кардинально усовершенствовать свою внешность, но до конца фильма так и не встречает «любовь», знакомясь с пассажирками своего такси. Герой второй новеллы – пожилой учитель труда, которого ученики называют на «ты» и «Сеич» (вместо «Алексеевич»); семьи у него никогда не было, а была когда-то «любовь» к девушке, которая ходила с ним на рыбалку, а потом предпочла исчезнуть, сменив телефон, и Сеич с преданным учеником пытается найти ее через сайт «Одноклассники». Героиня третьей новеллы – незадачливая молодая продавщица в цветочном киоске, которая сделала предметом своих романтических фантазий парня, выбиравшего у нее букет и живущего своей жизнью. Героиня четвертой новеллы – разведенная бизнесвумен, владелица дорогой иномарки, двух квартир в Петербурге и мать двоих детей, которая завела любовника, почти вдвое моложе ее, и постоянно подозревает его в измене, выясняя с ним отношения при детях. Коллективный эксперимент наблюдения за жизнью людей, активно ищущих страдания, был отмечен «специальным упоминанием жюри».

На «Флаэртиане» всегда можно увидеть фильмы, обычно не попадающие на другие кинофестивали страны. «Российской премьерой» стал фильм режиссеров Нады Рияд и Аймана Эль-Амира «Грань мечты». В этой египетской ленте с мощным международным постпродакшеном (Франция, Дания, Катар, Саудовская Аравия) показана группа молодых девушек из провинциального города, создавших самодеятельный уличный театр. Он уже несколько лет объединяет подруг и делает их нелегкую в бытовом отношении жизнь чем-то похожей на мечту. Камера внимательно наблюдает за каждой из героинь в моменты принятия важных жизненных решений, таких как создание семьи или отъезд на учебу в другой город. В результате уличный театр «Невесты Нила» прекращает существовать, но его участницы сумели сохранить свою дружбу и активную жизненную позицию.

Совсем другого типа театр зрители «Флаэртианы» смогли увидеть в фильме «Укигуса: жизнь как роль». В нем Мохамед Ганем, режиссер арабского происхождения из Франции, показал передвижной японский театр тайсю энгэки («театр для масс»), в котором женские роли традиционно исполняют мужчины. В этом амплуа, именуемом «оннагата», уже не один год работает главный герой фильма Татибана Дайгоро. Каждый день этому атлетически сложенному актеру приходится накладывать массу грима, чтобы принять облик обаятельной гейши или хлопотливой жены, но он относится к своей работе, как к священному делу по сохранению традиций в стремительно меняющемся мире.

Как «российская премьера» был представлен и фильм чилийского режиссера Альфредо Пуральи де Ла Пласа «Невероятная золотодобывающая машина». В нем показаны нелегкие будни одного из последних золотоискателей Огненной Земли. Тяжелая физическая работа подорвала здоровье 60-летнего старателя, и его сын, молодой ковбой Хорхе, предлагает отцу создать «золотодобывающую машину» из подручных материалов. Сначала идея кажется абсурдной, но постепенно энтузиазм сына и его незаурядное конструкторское мышление помогают воплотить ее в жизнь. И становится ясно, что золото – это любовь и поддержка близких людей.

Из 13 фильмов международного конкурса юбилейной «Флаэртианы» было сразу три фильма из Ирана.

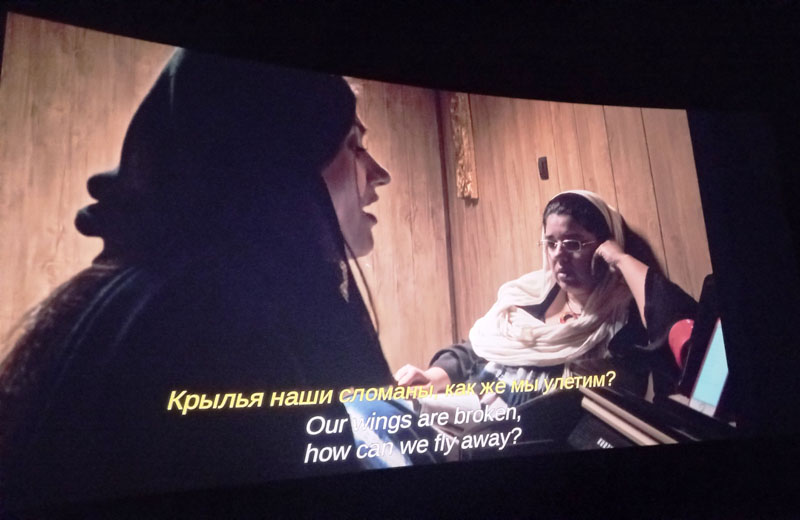

Режиссер, оператор, сценарист и продюсер Лейла Амини из Тегерана создала 93-минутную сагу «История сестры», снимая родную сестру в переломный момент ее жизни. 30-летняя Насрин, домохозяйка и мать двоих детей, хочет осуществить свою давнюю мечту – стать эстрадной певицей. Тайком от мужа ходит на занятия по вокалу и на встречи с аранжировщиком своих песен. Это ставит под угрозу ее отношения с патриархально воспитанным мужем и не находит понимания у ее матери. Но творческая самореализация для героини настолько важна, что она решает полностью изменить свою жизнь и инициирует развод с супругом, пытавшимся ограничить ее мир семейным кругом. (Надо все же отметить, что муж оказался благородным человеком, продолжив оплачивать квартиру бывшей супруге и содержать ее с детьми).

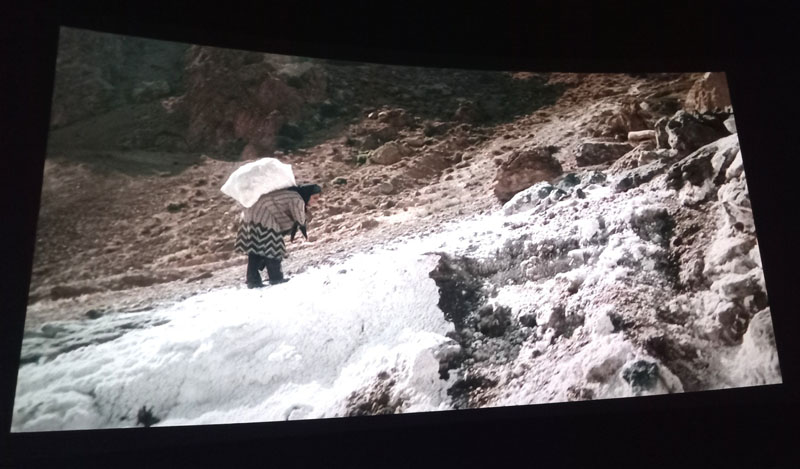

На нелегкой женской доле был сфокусирован и другой фильм из Исламской Республики Иран. В 28-минутной картине «Под солнцем» мы наблюдаем, как очень немолодые женщины орудуют ледорубами и тащат на себе тяжелые мешки и ведра с каменной солью, пробираясь по крутым и скользким склонам Загроса – горной гряды на юго-западе страны. Они делают это буднично, как обычное дело, перебрасываясь друг с другом репликами и даже шутками, стараясь убрать добытую соль под навес, пока не пошел мокрый снег. Из их разговоров мы узнаем, что у них где-то есть взрослые дети, которые живут в городе и заняты своими проблемами. А соль – это возможность заработать и даже своеобразный путь к независимости для этих старых горных орлиц.

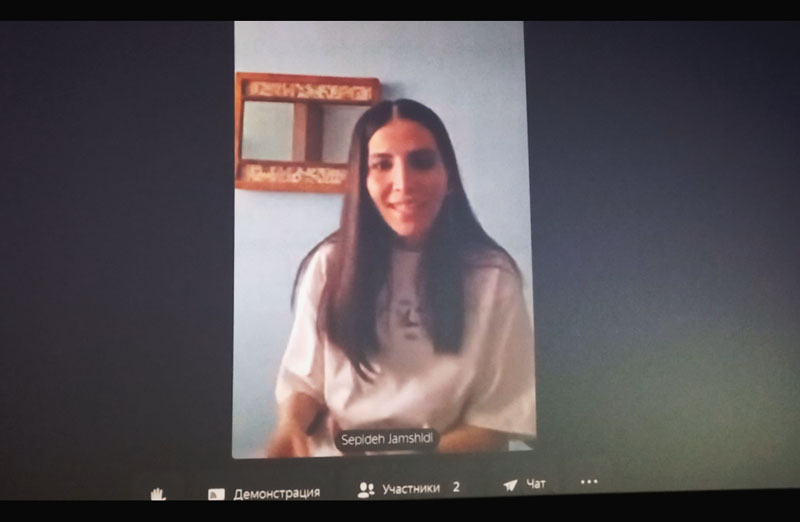

Режиссер, сценарист и оператор Сепиде Джамшиди Нежад сразу после показа вышла на прямую видеосвязь с Пермью из Тегерана:

– Меня давно интересовала тема человеческого страдания и преодоления. Удивительная стойкость этих женщин перед жизненными трудностями была главным источником моего вдохновения. А вторым источником была моя прекрасная бабушка из народа бахтияри, живущего в этих суровых горных местах. Правда, она сама не занималась добычей соли, но жизнь ее была полна страданий и, увы, ее уже нет на свете. Она всегда была для меня примером жизненной стойкости и умения с достоинством нести ношу своей судьбы, – сказала Сепиде, отвечая на вопрос о замысле своего фильма, который через несколько дней был удостоен «специального упоминания жюри».

Во время онлайн-общения иранского режиссера со зрителями я с удивлением обнаружила, что в зале есть человек, знающий фарси. Им оказался выпускник Пермского института искусств, а ныне предприниматель Дмитрий Шашкин, который выучил язык самостоятельно. После просмотра он сказал в интервью:

– Я частый гость «Флаэртианы», жду ее каждый год. Здесь всегда можно посмотреть фильмы из разных стран, но меня интересует, в основном, Ближний и Средний Восток. Иранской культурой я увлекаюсь достаточно давно. Она привлекает своей глубиной. Иранские фильмы можно сравнить с лучшими фильмами советских режиссеров, например, Тарковского. В них, как правило, глубокое раскрытие жизненных обстоятельств, характеров. Недаром режиссер Асгар Фархади дважды получал «Оскар». Помимо этого, у иранцев ярко выраженное эстетическое чувство. Даже самыми скупыми средствами они могут сделать красиво. И не только в кино, но и в оформлении интерьеров или упаковке.

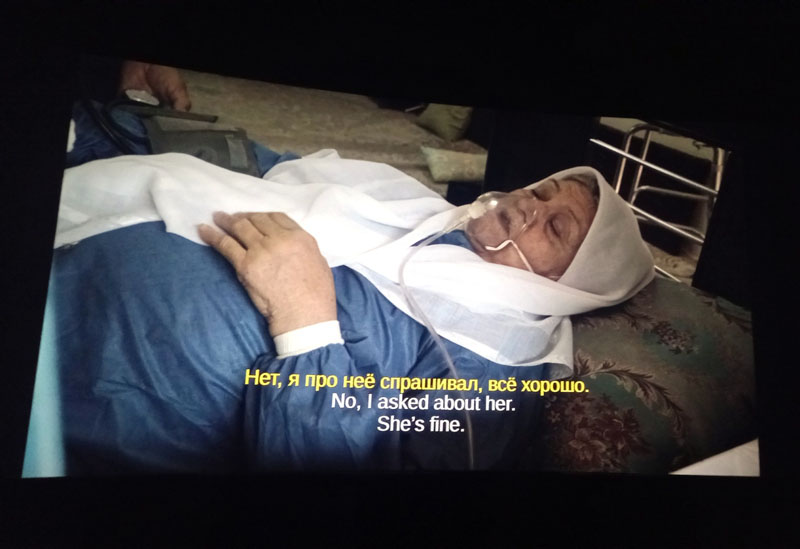

Третьим иранским фильмом международного конкурса и мировой премьерой «Флаэртианы» был «Сезон винограда». Режиссер, сценарист и оператор фильма Ибрагим Хезари родился в 1975 году в городе Омара Хайяма – Нишапуре, начинал свою карьеру как менеджер по туризму и фотограф. Сейчас он автор полутора десятка короткометражных игровых картин и организатор международного фестиваля короткометражного кино на острове Киш (Иран). Всё действие его 26-минутного документального фильма происходит во дворе одного и того же дома, в котором пожилые супруги переживают пору ковида. Хозяйку дома недавно привезли из стационара, где она, по-видимому, находилась в реанимации. Теперь она лежит с кислородной маской у открытого окна, через которое переговаривается со своим мужем, предпочитающим ночевать во дворе, чтобы не подхватить инфекцию. Супруги периодически обмениваются ироническими репликами, но видно, что они глубоко привязаны друг к другу. Забота мужа о больной жене проявляется не только в том, как он тщательно готовит ей завтрак, подносит лекарства, но и в желании сберечь ее от дурных новостей – договорился со звонящим по телефону сыном не сообщать матери о смерти от коронавируса их близкой родственницы. Более чем полувековая совместная жизнь супругов сделала их чувства друг к другу похожими на спелые грозди винограда в осеннем саду.

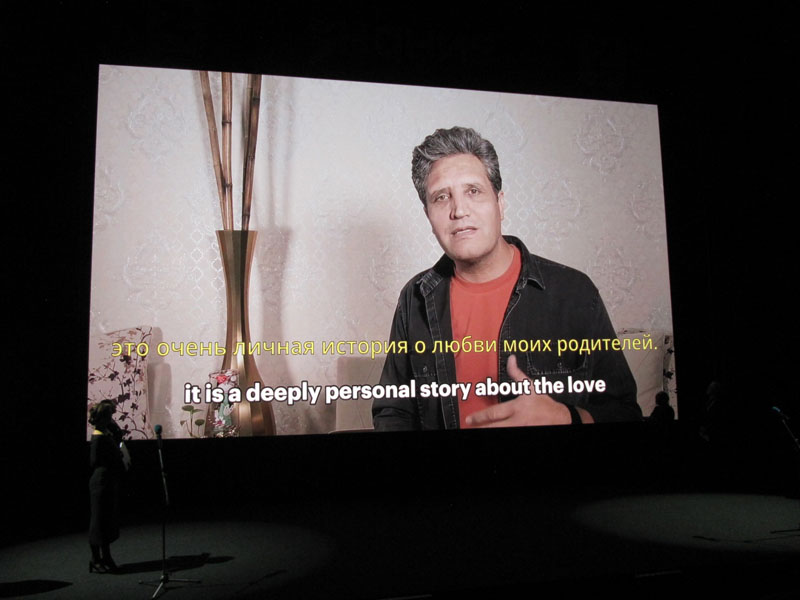

Этот трогательный фильм получил приз «Серебряный Нанук» и премию в размере 75 тысяч рублей. Во время церемонии награждения иранский режиссер Ибрагим Хезари обратился к участникам фестиваля по видеосвязи:

– Я глубоко благодарен уважаемому жюри за оказание чести моему фильму «Сезон винограда» и за награду «Серебряный Нанук»! Я бы очень хотел обратиться к моим коллегам-кинематографистам лично, но, к сожалению, это было невозможно. Для меня «Сезон винограда» – это нечто большее, чем произведение искусства. Это очень личная история о любви моих родителей. В тяжелые времена пандемии COVID-19, когда страх и дистанция разделяли людей, мой отец преподал мне очень важный урок: в тяжелые времена мы должны держаться вместе. Это близость, которая придает нам силы.

В программе международного конкурса «Флаэртианы» было две полнометражных документальных ленты из Китая.

Свой фильм «Тетушка Ху и ее райский сад» (102’) режиссер Пань Чжици снимал в течение семи лет, наблюдая за жизнью пожилой обитательницы бедного района Чунцина, которая собирает с городских свалок всякий хлам и тащит в свою фанерную «гостиницу». Те, у кого нет жилья, всегда могут найти там приют за символическую плату. Вокруг этого сооружения растут деревья, за которыми тетушка Ху не только тщательно ухаживает, но и украшает их всякими бумажными фонариками и гирляндами, называя всё это своим «райским садом». Когда-то она по наивности выступила поручительницей по кредиту для своих знакомых, но они оказались несостоятельными, а расплачиваться пришлось мужу тетушки Ху, который в гневе выгнал ее из дома и развелся с ней. У нее двое взрослых детей. Но замужняя дочь не хочет ее видеть. А вот сын очень переживает за мать, регулярно проведывает ее, водит к врачу, приносит продукты, помогает деньгами. При этом он страдает депрессией, имеет проблемы со зрением и очень боится потерять работу мелкого служащего. Когда старый квартал Чунцина сносят вместе с хибарой и садом тетушки Ху, она переезжает в квартиру сына, продолжая нести туда всякий скарб.

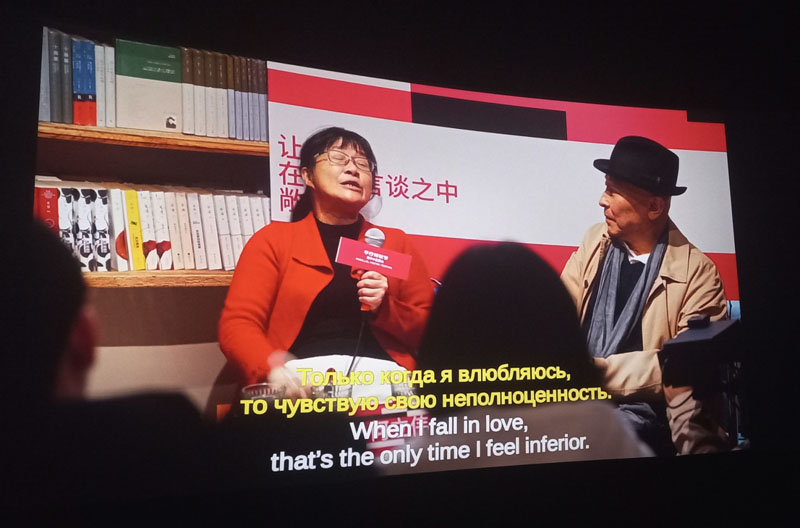

В отличие от маргинальной тетушки Ху, героиня второго китайского конкурсного фильма, который называется «Она танцует у моря» (107’) – известная поэтесса и блогер Юй Сюхуа, имеющая миллионы подписчиков. При этом она с детства страдает церебральным параличом, что только усиливает интерес к ее творчеству и незаурядной личности. Ее регулярно показывают в стримах и телепередачах. На ее пронзительные стихи пишут музыку, под которую хореографы ставят завораживающие танцы. Режиссеры Цзянь Фань и Изабелла Цзань наблюдают за ее жизнью с камерой в руках 10 лет. В их (как выяснилось, уже втором) фильме о ней зритель видит Юй в судьбоносный период ее биографии – когда в 46 лет она впервые влюбилась. Ее избранником стал Ян, еще до личного знакомства с ней прочитавший все шесть ее книг. Несмотря на врожденную болезнь Юй и почти 20-летнюю разницу в возрасте с Яном, они сочетались браком. Но отношения знаменитости с молодым мужем день ото дня становятся всё хуже и хуже и, наконец, доходят до той точки, когда в них должен вмешаться прокурор.

Сразу после просмотра я побеседовала с двумя незнакомыми мне зрительницами, очевидно, старыми подругами:

– Вот вы сейчас посмотрели фильм «Она танцует у моря». Какое у вас первое впечатление?

– (1) Тяжелое. Жалко женщину.

– (2) Да, фильм тяжелый. Но интересный. Есть над чем подумать. Все-таки насколько страшно для человека одиночество!

– (1) А я хотела уйти. Я бы ушла, если бы рядом людей не было – боялась их беспокоить.

– А что именно вам не понравилось?

– (1) Растянут сильно фильм. И танцы какими-то странными мне показались.

(2) Ну, это ведь китайские танцы, у них своя культура хореографическая.

– А как вы считаете, Юй заслуженно осталась одна или Ян не прав?

– (2) Конечно, не прав – ударил ее! Разве можно?! Что бы она ему ни сказала.

– (1) Ну она, конечно, нехорошо сказала – оскорбила его. Однако интересно то, что, будучи таким больным человеком, она смогла стать известным на весь Китай поэтом. Талантливая. Но смотреть на нее тяжело. Я ведь, увидев в программе название «Она танцует у моря», решила, что фильм будет о балерине. Представила: море, красивая девушка в пачке. И была разочарована.

– (2) А вот я посмотрела с удовольствием! Очень жизненный фильм. Очень мне понравился. Какие там эмоции!

– А вы можете представиться?

– (1) Я Людмила Михайловна, мне завтра 85 лет. Бывший работник образования.

– (2) Лариса Викторовна. Я помоложе немножко. И тоже в прошлом связана с образованием. Мы живем в Перми.

– А как вы считаете, полезен ли этот фильм для молодежи?

– (2) Очень полезен! Это фильм об ответственности за свои поступки, за человека, с которым ты связал свою жизнь. С обеих сторон должна быть ответственность и уважение.

– (1) Я удивляюсь, как она, будучи известной поэтессой, и, вероятно, умной женщиной, могла так оскорблять своего мужа! Наверно, она думала, что ее слава и деньги позволяют ей говорить всё, что хочешь. А выходит, что нет. И, конечно, я бы поменяла название фильма. Он ведь совсем не о танцах.

Через несколько дней стало известно решение международного жюри: китайский фильм «Она танцует у моря» признан лучшим фильмом юбилейной «Флаэртианы» и стал обладателем Гран-при – статуэтки «Золотой Нанук». Денежная премия в размере 250 тысяч рублей досталась режиссерам Цзянь Фань и Изабелле Цзань, которые не смогли приехать в Пермь, находясь в далеком путешествии, но выразили свою радость через видеообращение.

На церемонии награждения председатель жюри Ништа Джайн главным достоинством фильма-победителя назвала «бескомпромиссный взгляд, вдохновленный характером и открытостью его героини». Госпожа Джайн подчеркнула: «В фильме удалось раскрыть многогранность личности талантливой, но страдающей от инвалидности поэтессы, которая, не стесняясь, говорит о своих желаниях и недостатках. Фильм использует танец как визуальную метафору, что позволяет зрителю глубже погрузиться в многослойный мир отношений героини и ее партнера».

Другой китайский фильм «Тетушка Ху и ее райский сад» удостоился приза «Серебряный Нанук», а режиссер Пань Джици получил 75 тысяч рублей.

Члены международного жюри не могли делиться своим мнением о фильмах до оглашения результатов конкурса. Но после церемонии закрытия мне удалось поговорить с некоторыми из них.

Вот что сказал Виталий Потёмкин, режиссер и продюсер, кандидат искусствоведения, профессор Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения:

– Два полнометражных китайских фильма, безусловно, лидеры. Но и иранские короткие фильмы были очень сильные. Вообще все конкурсные фильмы были высокого уровня. Повторю то, что я сказал со сцены: «Хороших фильмов много, а призов мало». Однако мне больше всего запал в душу получивший не золото, а серебро китайский фильм «Тётушка Ху и ее райский сад». Почему? Он очень достойный! Конечно, в том фильме, которому присудили Гран-при, героиня – поэтесса, знаменитость, она преодолела в известной степени свою болезнь, ДЦП, у нее молодой парень, с которым она живёт и говорит, что любит его. Но она больше всего любит себя. Она не ценит того, что делают для нее люди, публично унижает своего парня, который заботится о ней.

А героиня фильма «Тетушка Ху и ее райский сад» – пожилая женщина из социальных низов, но она наделена высочайшим духовным началом! Она любит не кого-то конкретно, а любит человечество. Ее обманывают, ей не возвращают деньги, но она не озлобляется, не впадает в истерику, так как понимает, что человек несовершенен. «Райский сад» – это не деревья, которые она украшает гирляндами, а ее душа, ее желание приютить, приголубить, накормить голодных и бездомных. Возможностей для художественного показа женщины из лачуги гораздо меньше, чем для показа эстетствующей поэтессы, но мы не жалеем тетушку Ху, а уважаем и любим. А поэтессу я не полюбил. Мне просто ее жалко как человека.

Другой член международного жюри «Флаэртианы» Григорий Головчанский, кандидат исторических наук, археолог и краевед из Перми, который также является программным директором международного фестиваля научно-популярного кино FUTURE.DOC, поделился таким мнением:

– Мне особенно понравился иранский фильм «Сезон винограда». Кажется, что он очень простой, но в нем сквозит дух человеческой мудрости. Благодаря таким фильмам мы становимся мудрее. Я не так уж хорошо был знаком именно с иранским кинематографом, и все три фильма этого фестиваля стали для меня открытием. В них Иран поворачивается к зрителю совершенно разными своими сторонами. Не буду скрывать, вокруг Ирана существует много стереотипов, но эти фильмы сильно меняют отношение и к историческому наследию Ирана, и к его текущей действительности, и к нравам этого замечательного государства.

Меня потряс и чилийский фильм про золотодобытчика и его сына. Очень яркие герои. Очень яркое, свежее режиссерское видение общечеловеческих проблем – любви и взаимодействия между людьми. Символично, что их машина, в конце концов, заработала.

– Что бы вы могли сказать об особенностях «Флаэртианы» как фестиваля документального кино?

– Я не могу быть объективным, поскольку сам пермяк, и для меня он часть жизни. Могу только еще раз поблагодарить Павла Анатольевича Печёнкина за то, что 30 лет назад он создал «Флаэртиану» и до сих пор ведёт этот корабль.

Фотo автора.

Читайте другие материалы журнала «Международная жизнь» на нашем канале Яндекс.Дзен.

Подписывайтесь на наш Telegram – канал: https://t.me/interaffairs

01:10 20.10.2025 •

01:10 20.10.2025 •