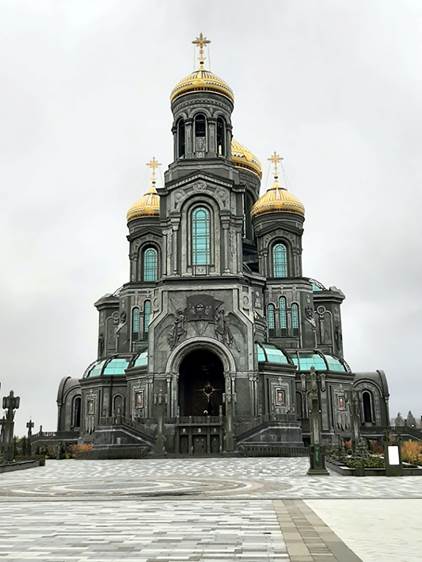

Московская область, Одинцовский район, 55 км Минского шоссе, Кубинка, парк «Патриот». Таков адрес уникального комплекса, посвященного Великой Отечественной войне, Истории.

В центре - почти 100-метровывй храм в честь Воскресения Христова, необычного защитно-стального цвета. Внутреннее наполнение в виде великолепных мозаик и керамик посвящено ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны.

Центральная фигура каждого из приделов храма - это Святой - покровитель одного из родов войск и видов Вооруженных сил России.

Музей, вернее музейный комплекс «Дорога памяти» окружает храм как стена-крепость. Переходя в музее из зала в зал, как бы следуя по движению часовой стрелки, можно как на машине времени пройти от первого до последнего дня ВОВ, сделав 1418 шагов – по количеству дней войны.

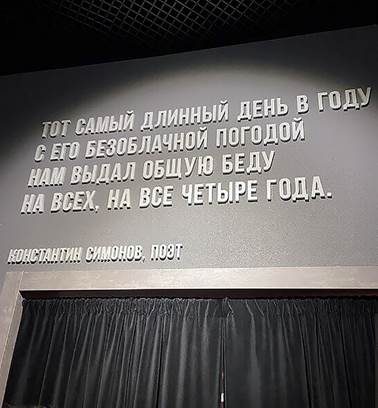

Сам музей – это длинная-предлинная череда небольших залов-отсеков, разделенных между собой тяжелыми занавесами. Заходим в первый - светлые плазменные панели от пола до потолка с летними пейзажами, щебечут птицы, звучит веселая музыка, слышен детский смех - в общем солнечный летний день в разгаре: ходит транспорт, готовясь развести людей - после субботнего последнего трудового дня данной недели - по домам, где для них наступит последний мирный вечер, а за ним и последняя мирная самая короткая в году ночь…

Отодвигаешь тяжелый занавес и боишься шагнуть, так как кажется, что пола впереди нет, словно земля ушла из-под ног, осторожно ступаешь на стеклянное основание, под которым проглядывают обломки, куски, черепки, осколки, по которым ты впотьмах еле передвигаешься, а над головой пролетают самолеты с черными крестами, уши закладывает от воя воздушной тревоги, выстрелов, рокота, грохота. И голос Левитана. Началась война. Будто наяву ощущаешь запах дыма, гари, видя вокруг пожарища от первых прилетевших вражеских бомб.

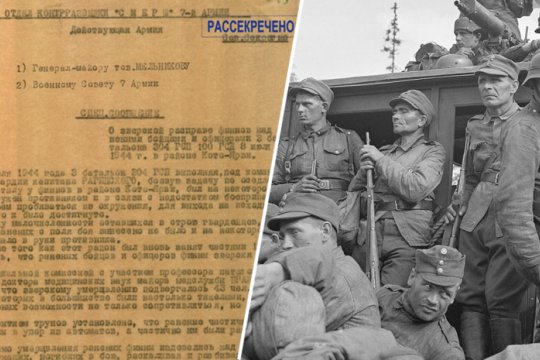

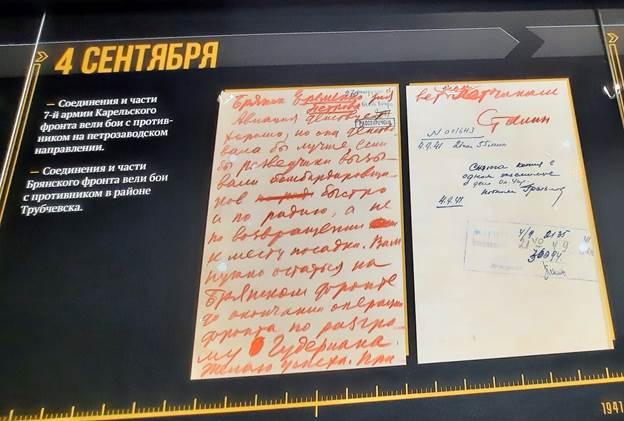

Каждый из 1418 дней Великой Отечественной войны отражен на стендах, инсталляциях и интерактивных панелях. Слева — беспрерывная лента с хронологией войны, на каждый день отводится отдельная небольшая панель, на которой перечислены основные произошедшие события. Также там размещены указы, донесения, сводки, распоряжения. А еще с обеих сторон плакаты военных лет, знамена.

Каждый зал включает материалы определенного количества дней войны, например, 652-711 или 973-1023. А каждый день войны расписан: где что произошло, что взяли, что оставили, какие воинские подразделения участвовали в данной операции, сколько погибших, раненых, какие важные документы были написаны в данный день.

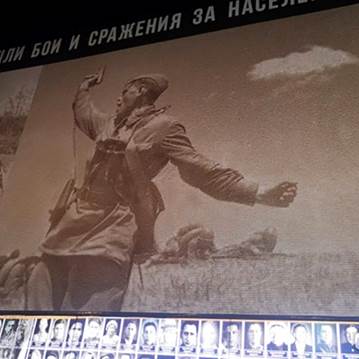

В галерее «Река времени» на правой стороне стен - портреты, портреты, их сотни, тысячи, миллионы. Из них составлены мозаичные кадры военной кино- и фотохроники. На протяжении всего пути размещены 3 587 903 фотографии участников войны. На интерактивных экранах можно набрать ФИО любого участника войны - будь то родственник или знакомый. И вот - как бы из туманного далека медленно появляется портрет. Рядом - краткие сведения - где воевал, какие награды и т. п. Потом портрет растворяется опять в тумане и загорается свеча памяти. На этой же стороне - документы, но более личного содержания, письма на фронт с редкими фото детей, домочадцев и письма с фронта, как самих участников, так и командиров. Им, командирам, досталось еще одно сложное испытание - писать женам, родителям и сообщать о подробностях гибели мужа, сына. Слова поддержки, слова великой благодарности – суть этих писем.

Осмотр проходит под громкое исполнение песни «Священная война», созданной спустя всего два дня после начала войны на стихи В.Лебедева-Кумача. За стеклом ноты композитора А.Александрова и его портрет.

Уже в первых залах прямо на пути следования чуть не натыкаешься на восковые фигуры в натуральную величину. Это женщина и мужчина, по виду мало отличающиеся от нас, нынешних, работают на рытье оборонительных окопов. То, что для нас стало понятием «мобилизация гражданского населения», для них - частью жизни.

Самые значимые события представлены в 35 тематических залах, из которых 26 - иммерсивные, с эффектом погружения, что позволяет как бы перенестись в страшные события тех лет, на себе в уменьшенном масштабе прочувствовать груз свалившейся общей беды.

В залах множество инсталляций и голограмм, созданных с использованием новейших компьютерных технологий. Они чередуются между собой: зал с голограммой сменяет выставочный зал с экспонатами, фотографиями и документами, а затем опять голограмма или инсталляция.

На одной стене из тысяч фотографий сложено вот такое огромное знаменитое военное фото.

Обороне Брестской крепости – первой принявшей на себя вероломный удар - посвящен один из залов целиком. Заканчивался первый день войны – 22 июня 1941 года, но 45-я пехотная дивизия вермахта, гордившаяся «своим высоким моральным духом» (она комплектовалась в основном австрийцами из Западной Австрии, земляками фюрера), не достигла «блицкрига» – молниеносной победы – при штурме Брестской крепости, понесла небывалые ранее потери. Только с 22 по 29 июня было убито 32 офицера и 421 солдат и унтер-офицер, ранено 48 офицеров и свыше 1 тыс. солдат.

На манекене нашего солдата, лежащего на огневой позиции, надет стальной шлем – СШ-40 – самая распространённая классическая советская каска.

Оставшаяся надпись на стене «Умрем, но из крепости не уйдем» было сутью их борьбы и одновременно как бы посланием будущим поколениям о подвиге всех защитников крепости, сдерживающих врага 31 день!

Для сравнения - в ходе польской кампании за 13 дней эта самая дивизия, пройдя с боями 400 километров, потеряла 158 человек убитыми и 360 ранеными. Забегая вперед, скажем, огромные потери эти вояки понесли при отступлении от Москвы в декабре 1941 года, тогда же были захвачены штабные дивизионные документы, пролившие первый свет на оборону Брестской крепости.

За первый день войны другие немецкие дивизии, не встретив на своем пути подобной цитадели, продвинулись в глубь советской территории на 20-25 километров. Останавливает на себе взгляд следующая запись: «За три недели немецко-фашистские войска продвинулись на 300 - 600 километров по территории СССР».

А в это время шла грандиозная эвакуация промышленности. За считанные дни тяжелые станки, оборудование, материалы очередного предприятия грузили на платформы. Эшелон за эшелоном проходили тысячи километров без остановок, двигаясь в одном направлении - на Восток, за Урал. Всю эту титаническую работу делали люди, сутками не уходя с предприятий. Колоссальная по объему и сложности работа по вывозу людей и оборудования, их размещения и налаживания работы предприятий, что называется, прямо с колес была выполнена. Эвакуация промышленности в период начала Великой Отечественной войны – настоящий подвиг советских людей. Этой теме также отведен целый зал.

И эвакуации населения уделено внимание и место, представлены и фотографии, и вот такие фигуры-ианекены в полный рост, и предметы быта, которые чаще всего брались с собой. Среди самых необходимых - швейная машинка. Так как почти все фабрики были перепрофилированы на пошив продукции для фронта, то с одеждой в войну было сложно, поэтому шили сами, кто умел. Что касается личных вещей, зачастую это был лишь небольшой узелок, завязанный на скорую руку, или небольшая корзинка.

В зале «На защите неба столицы» посетители как бы оказываются на крыше дома. Идет ночная воздушная атака. Прожектора, гул самолётов, прорвавшиеся немецкие бомбардировщики сбрасывают фугасные и зажигательные бомбы. С 21 июля 1941 года и до 1943 года над московским небом их было сброшено ох как немало. Инсталляция позволяет увидеть несколько уникальных предметов: корпус немецкой зажигательной авиационной бомбы B1E. Они не пробивали бетон или броню, не поражали осколками или ударной волной, а поджигали строения. Рядом коробка с песком, а в ней клещи, чтобы зажигательную бомбу успеть схватить и засунуть в песок, пока она не прожгла крышу. Во время войны такие полукустарные изделия были обязательны для каждого городского дома, но для музея еле отыскали подобный «раритет». Тушить зажигательные бомбы приходилось - иногда ценой своего здоровья или жизни - подросткам, женщинам…

Одна из них, Людмила Абрамова, вчерашняя школьница, всю войну проработала в отрядах ПВО, сначала рядовой, потом инструктором. И таких были тысячи…

«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» - сказал зимой 1941 года армейский политрук Василий Клочков. Эти слова стали символом и разнеслись по всему миру. Красная армия смогла не только остановить и измотать немцев, которые уже почти вплотную приблизились к столице, но и перейти в контрнаступление. Немецкий план «Барбаросса», ставивший своей главной целью захват Москвы и разгром Красной армии в максимально короткие сроки, провалился.

Создатели музея, скрупулезно по частице создав этот уникальный комплекс, все силы приложили к тому, чтобы никто не остался забыт и ничто не забыто на пути тернистой дороги войны. Наши доблестные солдаты и офицеры, яростно защищавшие рубежи своей родины на суше, в небе, на воде, труженики тыла, денно и нощно не покидающие рабочих мест, партизаны, ведущие незримую борьбу, сотрудники органов государственной безопасности, чьи подвиги обычно держали в секрете, разведчики, связисты, журналисты и фотокорреспонденты, прошедшие тысячи километров ради правдивой строчки в газете, ради уникального или вполне будничного снимка со всех фронтов, артисты, поднимавшие боевой дух на концертных площадках, зачастую сооруженных на кузове грузовика, и еще много тех, кто внес хоть какой-то вклад в приближение Дня Великой Победы, являются героями одного гигантского документального рассказа, ведущегося в анфиладе музея для связи времен и поколений.

Там можно встретить элементы диорамы, исторические раритеты, уникальные фотодокументы. Все вместе взятое – это своего рода симбиоз разных форм музейной, архивной работы.

Каждый из иммерсивных залов приближает ощущения посетителя к ощущениям участников события.

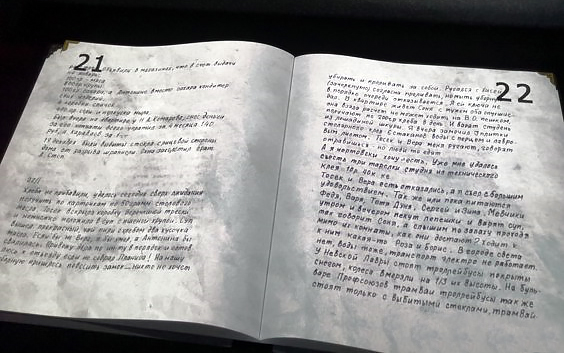

Так, входя в отсек, посвященный блокаде Ленинграда и «Дороге жизни» на Ладожском озере, не сразу понимаешь, что начинаешь мерзнуть. То ли знания, почерпнутые из книг и фильмов, о студеном, промерзшем городе (где воду приходилось возить по замерзшей дороге на саночках, где от голода люди падали прямо на улице, где были и другие ужасы ленинградского блокадного времени) всколыхнулись в душе, то ли сила иммерсивности так воздействовала, но холод явственно ощущался. Под гул грузовых машин и завывание зимней вьюги, зачитываются воспоминания очевидцев, переживших блокаду, от которых содрогается сердце.

В застекленном кубе как особо драгоценный экспонат - кусок хлеба непонятного серо-черного цвета. 125 грамм - это норма для одного человека - будь то служащий, иждивенец или ребенок - на день. А сзади весы, на которых этот хлеб взвешивали. Все зримо и страшно.

Осажденный город без продовольствия, без топлива, ежедневно подверженный бомбардировками боролся за жизнь 872 дня!

В музее есть несколько кинозалов. В них черно-белая хроника подводит итоги пройденных этапов войны. Кадры сменяют друг друга беззвучно.

Соединив физические экспонаты и современные мультимедийные технологии, создатели музея предложили действительно незабываемое зрелище, в котором залы с экспонатами чередуются с панорамными залами, где создан эффект полного погружения.

В зале «Оборона Севастополя» идут боевые действия. Севастополь задыхается в дыму пожаров и содрогается от грохота разрывающихся бомб и снарядов. 250 дней (с 30 октября 1941 г. по 4 июля 1942 г.) наши воины удерживали у стен города многократно превосходящие силы противника. Затем 22 месяца Севастополь находился в руках немцев, а 9 мая 1944 года окончательно освобожден.

Представлено оружие и обмундирование военных лет. Советский моряк ведет огонь из 12,7-мм пулемёта ДШК (Дегтярёва- Шпагина) образца 1938 года. Рядом лежит пистолет-пулемёт системы Шпагина (ППШ) образца 1941 года - самый известный во время Второй мировой войны.

Грохот, лязг, скрежет, громовые раскаты взрывов, шум падающих обломков стен и бьющегося стекла – такой дикой какофонией звуков встречает посетителей зал «Несокрушимый Сталинград». Страшны в своей реальности звуки и одиночных выстрелов, и пулеметных очередей.

Сталинградская битва, переломившая ход Второй мировой войны, продлилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и закончилась полной победой советских войск.

Среди изображений героев Сталинградской битвы - фото В.И.Чуйкова, командующего 62-й армией, сыгравшей ключевую роль в героической обороне Сталинграда. - Это ему принадлежат легендарные слова «За Волгой для нас земли нет!».

На сенсорном экране - карта Сталинградской битвы, информация об этапах битвы и героях Сталинграда, архивные фотографии, а также важный исторический документ «Ультиматум немецким войскам о капитуляции». Среди уникальных предметов полевой телефон ТАИ-43, катушка связиста, трофейная немецкая пишущая машинка «Олимпия», захваченная в подвале городского ЦУМа, где со своим штабом располагался командующий 6-й армией вермахта генерал-фельдмаршал Паулюс.

Буквально неделей позже Сталинградской началась кровопролитная битва за Кавказ длиной в 442 дня, Она также имела решающее значение для исхода ВОВ. С большим трудом и ценой невероятных потерь нашим армиям удалось удержать врага и не дать ему прорваться в Закавказье, ведь Баку и

Северный Кавказ являлись основными источниками нефти для нужд армии и всей экономики СССР.

Какое же душевное, моральное облегчение начинаешь испытывать в залах, где наконец повествуется о наступлении и освобождении нашей земли от фашистов.

Курская битва (с 5 июля по 23 августа 1943 г.) стала не только одной из крупнейших битв Второй мировой войны, не только одним из ключевых сражений, но и самым великим танковым боем в мировой истории. В ней Красная армия одержала победу, несмотря на тщательно разработанную и укрепленную мощными военными силами операцию вермахта "Цитадель".

С ее успехом немцы связывали надежды на возврат утраченной стратегической инициативы и поворот в ходе войны в свою пользу. 12 июля 1943 года решающий бой под Прохоровкой длился свыше 6 часов, в результате чего вермахт лишился трех четвертей своих танковых ресурсов, что для Германии стало катастрофой. С обеих сторон было задействовано более 4 млн человек. Один из миллионов - 18-летний танкист Андрей Орлов, убежав из дома на фронт и к тому моменту уже больше года воевавший, горевший в танке, потерявший пальцы, провел этот бой до конца.

Весь масштаб и важность битвы передают огромные панорамы зала.

Как ни старалось немецкое командование после своего грандиозного поражения под Курском затянуть ход войны и сохранить за собой важнейшие экономические районы Украины, однако все было тщетно. В битве за Днепр советские войска нанесли вермахту и их союзникам серьезное поражение и вынудили отступить по всему фронту. На панораме – подготовка к переправе через Днепр. Если посмотреть в интерактивные бинокли, расположенные тут же, то можно наблюдать фотохронику битвы.

Наступление нашей армии развивалось не только на суше, но и на море. В зале «Море в огне» вы переноситесь под воду - вас окружают мины, слышны взрывы.

Впечатлили голограммы медработников. Их геройский труд, порой в тяжелейших условиях, спас тысячи и тысячи жизней бойцов. Находясь рядом с санитарной комнатой, ощущаешь острый запах лекарств.

Полное восприятие, что врачи проводят операцию! Тут даже не 3D, а что-то запредельно реалистичное.

Поразительны не только крупные формы, но и необычность вроде бы знакомых предметов. Так, есть возможность полистать книгу, на которой фантастическим образом проявляется текст…

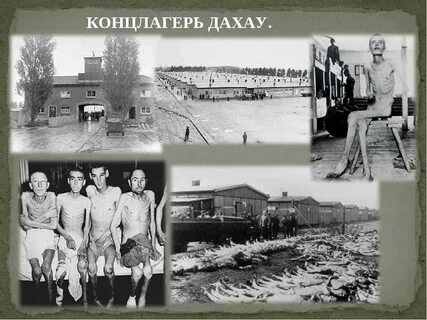

Обширную кинохронику с акустическим сопровождением можно увидеть в одном из трех залов или поочередно в каждом, если хватит сил, в основном душевных. Особенно это касается зала «Ужасы войны», посвященного концлагерям. Показывают исторические, страшные, раздирающие душу и сердце кадры с узниками концлагерей…

Однако как удар набатного колокола - напоминание особо забывчивым: - ворота концлагерей отворил не кто иной, как Советский Солдат.

Пробегая глазами по фотографиям и экспонатам, понимаешь, что, когда гитлеровцев называют нелюдями – это не пропагандистское клише, это – объективная историческая реальность. Нацистские преступники считали себя единственным избранным народом, имеющим право вершить судьбы других.

После войны были собраны документы с тысячами фактов об ужасающих преступлениях нацизма. Они легли в основу Нюрнбергского процесса.

Каждый зал встречал все новой и новой информацией. Запомнился тот, где при входе в него появляется женщина. Она умерла, и словно дух ее рассказывает о том, что произошло с ее взводом.

Достижения современной техники впечатляют!

Белорусская наступательная операция Красной армии «Багратион» проходила с 23 июня по 29 августа 1944 года. В ее ходе освобождена Белоруссия, большая часть Литвы, восточные районы Польши. Вермахт понес тяжелейшие потери, был отброшен на 600 км к западу, а наши войска направились к центру германского нацизма - на Берлин.

Но до Берлина были и другие страны, освобожденные Красной армией от нацистов. Копии памятников советским солдатам-освободителям, установленные в европейских странах в знак благодарности и памяти, можно увидеть в зале. Но сейчас оригиналов нет на привычных местах, где они десятилетиями стояли: разрушены, сброшены с пьедесталов, разбиты на мелкие кусочки!..

Экраны демонстрируют хронику освобождения, а интерактивная карта показывает, сколько советских солдат погибло в ходе боевых операций на территории каждой страны.

В зале «Страницы истории» - видеохроника событий и копии документов, подписанных главами союзных держав – СССР, США и Великобритании по итогам работы Ялтинской конференции. Некоторые из этих документов были рассекречены совсем недавно.

Центральный образ зала «Берлинская операция» советский Солдат водружает Знамя Победы на крыше полуразрушенного здания рейхстага, у подножия которого - поверженный Берлин.

По периметру зала «Союзники», под потолком, разместились флаги всех государств, участвующих в борьбе с нацизмом. Размерами выделяются флаги США и Великобритании и, конечно, флаг СССР. Именно тогда эти страны являлись ядром и главной силой антигитлеровской коалиции.

В светлом праздничном зале – триумф. В Москве проходит Парад Победы, а присутствующим можно приобщиться к той радости, правда со слезами на глазах, которую переживали наши предки, выстоявшие и победившие фашизм.

Именно им и посвящен последний зал. Под песню «Журавли» ввысь «летят» фотографии людей, защитивших Отчизну. А на стене ежесекундно увеличивается число от 1 до 65 миллионов - число невосполнимых человеческих жизней, погибших во Второй мировой войне, из них 26,6 миллиона - советские граждане.

Конечно, данный обзор не охватил и сотой доли всех экспонатов, документов, макетов, важных тем (арктические операции, встречи руководителей государств-союзников, работа в тылу, выступления артистов на фронтовых дорогах, партизанское движение, трофейные экспонаты и т. д. и т. п.). Для этого надо увидеть все своими глазами, прочувствовать собственной душой. Тысячи людей побывали в этом самом необычном музее. Хотелось бы привести отзывы некоторых из них.

- Обязательно рекомендую к посещению, но будьте готовы к сильным эмоциям

- Лучший музей о Великой Отечественной войне, наглядно, информативно и современно.

- Потрясающее место! Столько кропотливой работы проделано! Выполнено все на высоком уровне.

- Место силы. Потрясающий музей.

- Видела много храмов, мемориальных комплексов, музеев, но такого современного, огромного и продуманного еще видеть не доводилось.

- Это невероятное место! 😲 Сколько вложено труда, сил и эмоций! Под огромным впечатлением остались после посещения "Дороги Памяти", -

- Спасибо создателям за такую красоту и память!!! Низкий поклон...

- Новые поколения теперь имеют возможность узнать всё о ТОЙ войне, о том, сколько сил было вложено в нашу ПОБЕДУ!!! Каждый россиянин должен побывать здесь во имя памяти наших славных героев-освободителей!

- Этот музей лучшее, что может быть создано в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны!

- Очень трогает за живое.

Без сомнения, музей заставляет прочувствовать весь масштаб трагедии ВОВ. Личные вещи солдат, письма с фронта, воссозданные сцены боев – все это настолько реалистично, что невольно ощущаешь себя участником событий. "Дорога памяти" – это не просто музей, это место, где оживает История…

Фотo и дизайн: Екатерина Щербакова

Читайте другие материалы журнала «Международная жизнь» на нашем канале Яндекс.Дзен.

Подписывайтесь на наш Telegram – канал: https://t.me/interaffairs

23:58 06.05.2025 •

23:58 06.05.2025 •