Выступление Президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) каждый раз становится ключевым событием глобальной повестки, которое потом еще долго анализируют политики и бизнесмены, эксперты и журналисты по всему миру. Однако прошлогоднему выступлению президента особую значимость придавало то, что фактически оно явилось первым прямым обращением главы государства к широкой международной аудитории после начала нового срока его полномочий.

Суверенитет как фабула

В своей программной речи на ПМЭФ Владимир Путин подробно обрисовал стратегические приоритеты России на предстоящие несколько лет, раскрыл основной смысл национальных целей развития, отметил важность отдельных вновь запускаемых национальных проектов. По сути, главой государства была провозглашена обновленная стратегия России, проистекающая из подписанного им месяцем ранее нового майского указа - Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

В развитие прежнего майского указа, принимавшегося в 2018 году, стратегический фокус перспективного развития ориентирован на известные внутригосударственные цели и задачи, оставляя за скобками международные приоритеты страны и косвенно подтверждая «отражающе-продолжающий» характер внешней политики по отношению к внутренней. Вместе с тем нельзя все же не отметить в фабуле новых стратегических установок, формулируемых в майском указе 2024 года, их обратимость вовне - конечно, не с точки зрения самих ориентиров, но во все более последовательном утверждении самодостаточности, базирующейся в том числе на объективном представлении о происходящем вокруг и навыках обмена идеями и технологиями.

Во-первых, сформулированные приоритеты последовательно вбирают отдельные аспекты международной составляющей соответствующих направлений активности государства - будь то позиции России в сопоставлении с имеющимися у других стран или открытость внешнему миру как одно из заявляемых в преамбуле оснований указа. Во-вторых, содержательный рефрен понятия суверенитета вкупе с регулярными отсылками по тексту к традиционным российским ценностям и связанным сюжетам предопределяют уже все более явственные идеологические ориентиры для грядущей «шестилетки», что принципиально отличает от административно-технократической логики прежних циклов реализации майских указов и четче прорисовывает внешний контур новой политики развития.

Как политические и бюрократические, так и внутренние и внешние звенья государственной политики обретают универсальную точку сборки, завязанную на складывающуюся в стране поствыборную (формирующуюся по итогам президентских выборов) традицию актуализации общенациональной стратегии.

Стратегии и «шестилетки»

Одним из заметных элементов удержания политической стабильности, сохраняемой современной Россией в условиях глобальной турбулентности и все большего дефицита предсказуемости, становится последовательная приверженность публичному проецированию формально фиксируемых стратегических приоритетов на национально-ориентированную среднесрочную перспективу. Инаугурация президента в России - это не только важнейшая конституционная процедура, венчающая полугодие электоральных треволнений, но и перезапуск де-факто «Большой Стратегии» страны, развиваемой отрезками по шесть поствыборных лет и воспроизводимой майскими указами, издаваемыми главой государства непосредственно в день вступления в должность. В текущем году подобная форма утверждения определяющих приоритетов являет себя уже закономерно в третий раз.

Майские указы, впервые вошедшие в жизнь страны в день начала первого шестилетнего срока российского президентства - 7 мая 2012 года1, к нынешней своей версии окончательно утверждаются в качестве стержневого инструмента «сшивания» весьма многомерной и рассредоточенной государственной политики. Несмотря на уже внушительный опыт пресловутой вертикали власти, в России сохраняется традиционный запрос на унификацию общественно-государственных устремлений: власти и обществу важно опираться на совместное видение будущего или хотя бы его образа.

На фоне чаще отвлеченных дискуссий относительно национальной идеи, государственной идеологии и иных опций посткоммунистического целеполагания прагматично ориентированный политический класс опирается на весьма четкое пространство стратегирования, которое путем многолетних практик оформилось в довольно стройный инструмент установления консенсуса. По сути, в современной России есть три «кита», формирующие ее формально рассредоточенную «Большую Стратегию»: майские указы президента и Стратегия национальной безопасности (СНБ), обновляемые каждые шесть лет, а также ежегодные президентские послания Федеральному Собранию РФ, в свою очередь, оставляющие главе государства пространство для актуализации действующей «шестилетки» и одновременно для трассировки будущих циклов.

Немаловажно, что все три «кита» выходят из-под пера президента, будучи высшей формой выражения стратегического видения в стране и не образуя между собой иерархии (в отличие, кстати, от всех остальных стратегий, концепций, программ и проектов пусть также и президентского уровня, но, по сути, все же базирующихся на вышеназванных трех).

Если Стратегия национальной безопасности и ежегодное Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ предусмотрены специально разработанным десять лет назад законом «О стратегическом планировании в РФ»2 (далее - закон о стратпланировании) в качестве документов, подготавливаемых в рамках целеполагания на федеральном уровне, то майские указы по факту приобрели определяющий характер как для политики страны в целом, так и для иных документов стратегического характера, разрабатываемых в соответствии с имеющимся нормативным порядком.

Отдельным президентским указом3 в 2021 году стратегическое целеполагание было унифицировано - как предусмотренное законом о стратпланировании, так и реализуемое фактически на основе майских указов. В частности, к числу документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания на федеральном уровне, были также отнесены документы стратегического планирования социально-экономического развития Российской Федерации, определяющие национальные цели развития, систему долгосрочных приоритетов и задач государственного управления, направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития, утверждаемые президентом и правительством. В это определение, соответственно, попадают майские указы и национальные проекты, вновь, как и в середине 2000-х, ставшие основным политическим инструментом управления развитием страны.

Помимо уже перечисленных, к документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках целеполагания на федеральном уровне, законом о стратпланировании и упомянутым указом отнесены Стратегия научно-технологического развития РФ, а также в контексте СНБ - основы государственной политики, доктрины, стратегии, концепции в сфере обеспечения национальной безопасности. Однако все они сегодня ссылаются на саму СНБ, что позволяет рассматривать именно ее в качестве документа родового для остальных порядка. Это вполне объяснимо с учетом того, что в действующей Стратегии национальной безопасности РФ4 устанавливаются национальные интересы и стратегические национальные приоритеты, на которые опираются уже иные целеполагающие документы.

Обновление стратегии: открытость миру и технологическое лидерство

В отличие от прежних майских указов нынешний указ от 7 мая 2024 года отталкивается не только от вновь декларируемых целей, но и от оснований для формулируемого целеполагания. В результате преамбула документа, определяя новые содержательные параметры политического стратегирования, расширяется и приобретает характер весомого фундамента для всей последующей политики государства.

В частности, новые приоритеты страны формулируются не только для решения традиционных социально-экономических задач, но и уже в целях «укрепления государственного, культурно-ценностного и экономического суверенитета», а также основываясь на «традиционных российских духовно-нравственных ценностях и принципах», включающих в числе прочего патриотизм, обеспечение безопасности государства и общественной безопасности, открытость внешнему миру.

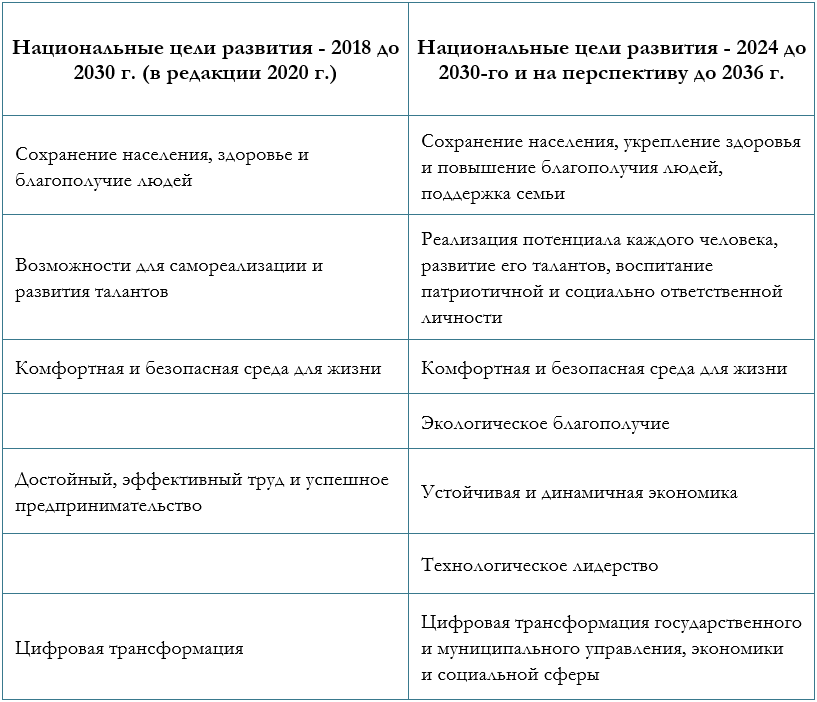

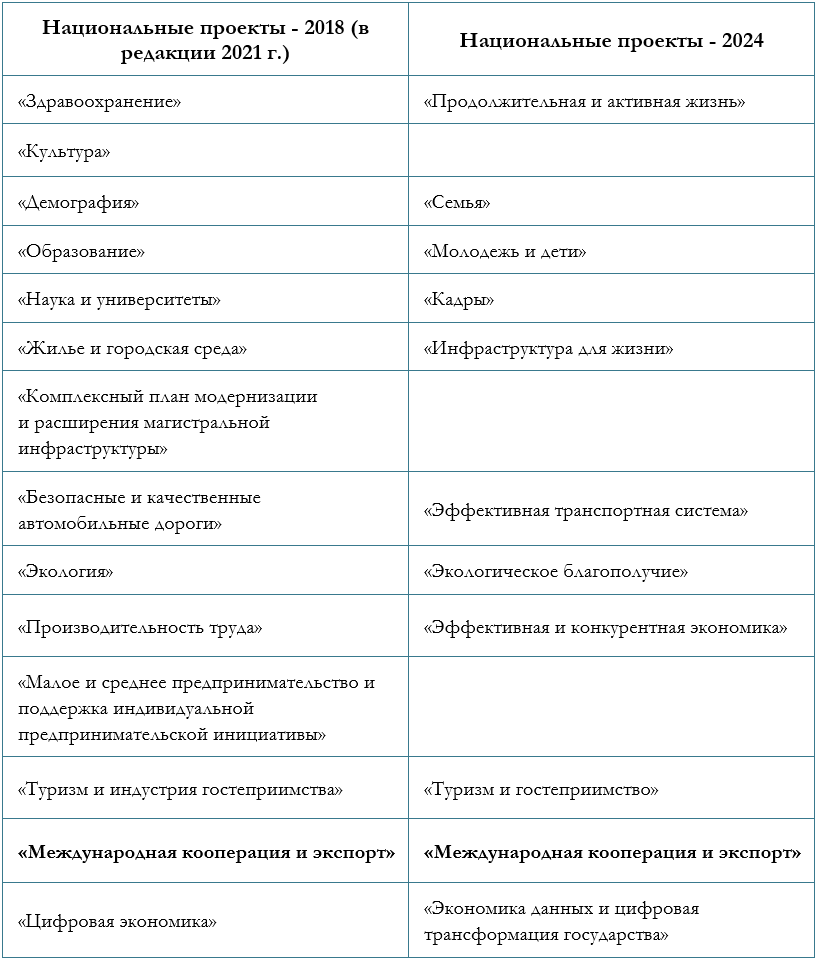

Новый майский указ «перезагружает» перечень национальных целей развития до 2030-го и на перспективу до 2036 года, которые в предыдущей версии были уже рассчитаны до 2030 года. Теперь их число увеличивается с пяти до семи, и они становятся объемнее.

Кроме того, обновляется перечень национальных проектов, некоторые из которых уже были анонсированы президентом в своем недавнем послании5. Примечательно, что в неизменной формулировке остается единственный прямо связанный со взаимодействием с зарубежными партнерами национальный проект «Международная кооперация и экспорт», все остальные в разной степени трансформируются.

Помимо обозначенных в новом майском указе 11 национальных проектов, речь также идет о новом блоке нацпроектов по обеспечению технологического лидерства, что, с одной стороны, отражает соответствующую новую национальную цель развития - «технологическое лидерство», а с другой - характеризует как раз перенос акцента с модели развития сугубо внутреннего порядка на приоритеты масштабирования вовне: лидерство предполагает соотнесение с другими игроками и стремление к их опережению.

Симптоматично и то, что новая нацеленность на технологическое лидерство по своему смыслу выводит на более высокий уровень решение вопросов технологического суверенитета, поскольку опять же ориентирует не просто на самостоятельность в разработке и производстве технологий, но и на их априорное опережение имеющихся за пределами страны аналогов.

Целевые показатели и задачи, раскрывающие национальные цели развития в рамках нового майского указа, отражают фактически международное измерение большинства целей.

Так, для достижения национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» предполагается дальнейшее увеличение численности иностранных студентов, получающих высшее образование в России, как минимум до полумиллиона человек, что фактически на четверть превышает текущее значение этого показателя. Важной для этой же цели становится и доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России. Значение этого показателя активно росло все последние годы, по сути, удвоившись на фоне усложнения отношений с Западом. К 2030 году оно должно будет достичь 85%.

Для достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» была поставлена задача выхода России на четвертое место в мире по объему ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности (ППС). Об этом уже шла речь в упомянутом президентском послании нынешнего года. Предполагалось, что для этого нужно было опередить показатели Японии, как было сделано в прошедшем году в отношении Германии, обойдя которую, Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира. Впрочем, уже к концу мая текущего года эта задача оказалась досрочно решенной: по данным Всемирного банка, Россия превысила японские показатели ВВП по ППС и уже стала четвертой экономикой мира.

К 2030 году в рамках этой национальной цели ставятся задачи снижения доли импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17% (с нынешних 19%) и при этом вхождения России в число 25 ведущих стран по показателю плотности роботизации.

Здесь же формулируется задача по формированию сети устойчивых партнерств с иностранными государствами и созданию необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, технологической и промышленной кооперации и освоения новых рынков. К 2030 году также необходимо увеличить в три раза экспорт туристских услуг (утроить расходы иностранных туристов в России) и не менее чем в полтора раза - объем перевозок по международным транспортным коридорам.

Ключевым показателем национальной цели «Технологическое лидерство» остается вхождение России в число десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, которое определялось и по прежнему набору национальных целей.

В рамках национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» будет необходимо достижение ряда показателей по инвестициям в отечественное программное обеспечение и по дальнейшему переводу на него органов власти и организаций экономики. При этом ставится задача обеспечения сетевого суверенитета - понятия, с одной стороны, усиливающего уже обозначенные идейные основания текущего этапа политического целеполагания, но с другой - относительно нового и более узконаправленного в сравнении с активно продвигаемыми в последнее время понятиями цифрового и информационного суверенитета.

Суверенные шестилетние планы: внешнеполитические опции

Сложившаяся система российского стратегического планирования, определяемая майскими указами и президентскими посланиями и фундируемая Стратегией национальной безопасности, базируется на безусловном приоритете повестки внутреннего развития. Вместе с тем, как можно видеть по целому ряду целевых показателей и задач, определяемых вновь принятым майским указом, внешние условия составляют неотъемлемый источник как формирования самих стратегических ориентиров, так и выработки механизмов их достижения.

При этом целеполагание в отношении воздействия на те самые внешние условия реализуется за рамками увязанных с политическими циклами механизмов публичного стратегического планирования. Если изначально была попытка объединить все направления государственной политики в общий контур постэлекторального стратегирования и среди первых майских указов 2012 года был и Указ №605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса», то в дальнейшем к подобной практике уже не возвращались.

Более того, названный указ оказался единственным среди всех майских указов разных циклов, который был прямо отменен: произошло это символическим образом в феврале 2023 года6 - через год после начала специальной военной операции и за месяц до утверждения нынешней оказавшейся весьма революционной по духу и букве Концепции внешней политики РФ7. В известной мере майский указ 2012 года «О мерах по реализации внешнеполитического курса» в силу своего открыто декларирующего характера может рассматриваться в качестве одной из последних попыток инициативного выстраивания долгосрочной политики сотрудничества и равноправного взаимодействия с Западом. После утверждения с противоположной стороны жестко антироссийского курса надобность в подобного рода нормах в российском правовом поле отпала, и президентом был принят новый указ от 21.02.2023 №111, в соответствии с которым «в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях», был признан утратившим силу внешнеполитический майский указ - 2012.

Внешняя политика, получившая год назад весьма фундаментально переработанную концепцию, имеет четкие ориентиры на среднесрочную перспективу. Однако сама ее роль, очевидно, будет не просто актуализироваться по мере дальнейшей динамики международной жизни, но и еще дальше диверсифицироваться, вовлекая все новые инструменты прямого и косвенного взаимодействия с окружающим миром.

Как в контексте отмеченных приоритетов нового майского указа, особым образом учитывающих внешние условия для внутреннего развития, так и ввиду продолжающейся специальной военной операции совершенно очевидно, что именно от эффективности усилий России по содействию формированию посткризисного миропорядка будут зависеть не просто реализуемость амбициозных национальных целей развития, но и сама действенность предложенной модели стратегического планирования.

Среди перспективных направлений внешнеполитической активности для обеспечения внутренних приоритетов становится дальнейшее укрепление суверенитета и предотвращение внешнего вмешательства в дела страны, к которым относится и работа над достижением национальных целей развития. В этом ключе весьма показательно, насколько сегодня оказывается востребованной в совершенно разных странах российская практика ограничения иностранного влияния - изначально адаптированная из американского опыта, но сегодня прочно ассоциируемая именно с российскими технологиями его задействования в суверенных целях.

Российские наработки в цифровизации, использовании технологий больших данных и искусственного интеллекта с их опорой на собственную сетевую инфраструктуру также имеют перспективы для масштабирования в международной среде, как минимум, при формировании возможностей для альтернативного воспроизводства финансово-экономических связей, не подпадающих под санкционные ограничения, а как максимум - при собирании обширной и многогласной «площади» Глобального Юга в противовес жестко дисциплинированной «башне» неоколониального Запада.

Особенно важно при этом, чтобы заявленные ориентиры в сфере цифровизации стыковались с целями и задачами в других ключевых отраслях, в первую очередь в энергетике, которая способна обеспечивать надежность и предсказуемость самой суверенной инфраструктуры для перспективных цифровых решений самого высокого порядка - как для России, так и для ее подлинных партнеров в развитии новых технологических укладов.

Амбиции России по формированию нового видения современной миграционной политики вкупе со структурированием концепта противодействия неоколониализму могли бы подготовить основу для отвечающей современным реалиям и востребованной в национальных целях развития модели более эффективного рынка труда, способного не только создавать новые вертикально интегрированные экономические ценности, но и за счет своей горизонтальной синергии воспроизводить ценности традиционные, фундирующие сегодня российское самовосприятие в мире. Такого рода модели могут не только масштабироваться в условиях глобализационных кризисов, но и высвечивать подлинный смысл государства-цивилизации, способного предлагать конкурентоспособные самобытные ответы на волнующие всех универсальные вопросы.

Все, что Россия наметила себе для движения вперед, в условиях оказавшегося неспособным к изоляции мира само по себе является заявкой на новую модель развития как внутри, так и вовне. Грядущий миропорядок уже генерируется на стыке конкурирующих видений глобальных игроков, поэтому те из них, кто сумеет не только формулировать свои стратегии, но и демонстрировать их, во-первых, достижимость, а во-вторых, эффективность, с высокой долей вероятности окажутся и в числе наиболее перспективных бенефициаров.

1Указы Президента РФ от 07.05.2012 №№596-606.

2Федеральный закон от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

3Указ Президента РФ от 8 ноября 2021 г. №633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации».

4См.: Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

5Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 29.02.2024 // http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/73585

6См.: Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2023 №111 «О признании утратившим силу Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации».

7Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2023 г. №229.