Германия является самой населенной страной ЕС. В конце 2023 года в ней проживало около 84,7 млн человек, что составляет чуть более 18% от всех жителей Евросоюза. Прослеживается четкая тенденция к прибавлению населения. За последние десять лет оно увеличилось почти на 5%, демонстрируя наилучшие темпы прироста среди крупнейших стран ЕС. Казалось бы, германские государственные деятели должны гордиться своими успехами, но за красивым фасадом скрывается пустота.

ФРГ на протяжении пяти десятилетий не в состоянии самостоятельно поддерживать численность своей популяции, рост которой происходит только за счет привлечения мигрантов, что является симптомом серьезного и затяжного демографического кризиса. Более того, статистические индикаторы говорят о неизбежном усугублении негативных процессов в ближайшем будущем. В этой связи представляется особенно актуальным проанализировать причины и возможные последствия происходящего, а также оценить эффективность мер противодействия, если они принимаются.

Послевоенная демография Германии

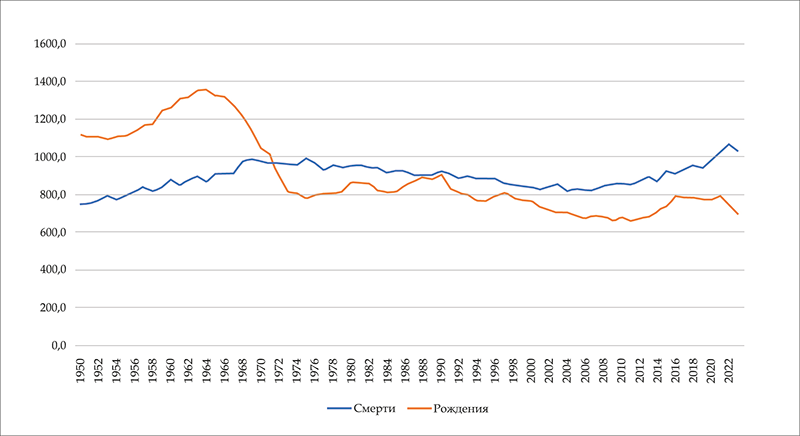

После окончания Второй мировой войны Германия переживала всплеск рождаемости, пик которой пришелся на 1964 год (1,35 млн рождений). С 1950 по 1971 год количество новорожденных превышало число смертей в среднем на 334,5 тыс., обеспечивая стабильный прирост населения.

С 1967 по 1973 год наблюдалось резкое снижение рождаемости, обусловленное вторым демографическим переходом. Особо примечателен 1972 год, когда впервые в послевоенном периоде количество смертей превысило число рождений. С этого момента рождаемость в ФРГ уступает смертности, лишь однажды вплотную приблизившись к ней на пике малого демографического всплеска 1985-1990 годов. Он во многом был обусловлен активной политикой поощрения деторождения в ГДР и окончился вместе с резким обвалом рождаемости в восточных регионах Германии после их включения в состав ФРГ и сопутствовавшим ростом безработицы.

График 1

Естественное движение населения Германии 1950-2022 гг. (тыс. человек)

Источник: База данных Федерального статистического ведомства Германии // URL: htps://www-genesis.destatis.de/genesis/online

Основные причины падения рождаемости

Германия входит в группу стран с низкими показателями рождаемости. На своей минимальной отметке (в 1994 г.) - всего лишь 1,2 ребенка на одну женщину детородного возраста. Текущий уровень показателя - 1,35 - также значительно ниже уровня естественного воспроизводства населения, который примерно равен 2,1. При этом для женщин, имеющих германское гражданство, то есть за вычетом иммигранток, этот показатель еще ниже - 1,26 (на 2023 г.)1.

Наиболее очевидные причины для столь малого числа детей, приходящихся на одну женщину, находятся в экономической плоскости и связаны с изменением уровня благосостояния родителей. Так, наименьшее число рождений пришлось на затяжной период высокой безработицы 1991-2010 годов. Однако современная демография исходит из того, что влияние социально-экономических факторов не проявляется напрямую. Оно опосредовано персональными планами деторождения.

Концепция второго демографического перехода, для которого характерно падение рождаемости до исторических минимумов, заключается в том, что женщины переходят от простого ограничения числа детей к осознанному планированию семьи, выстраивая что-то наподобие «персонального календаря рождений».

Негативные экономические обстоятельства могут привести к тому, что планы по рождению детей будут отложены или даже сокращены. Рост благосостояния населения, напротив, ведет к более раннему рождению детей и более полной реализации имеющихся планов деторождения. Но ни резкий рост доходов, ни прямые государственные выплаты не приводят к пересмотру сформировавшихся жизненных приоритетов и не обеспечивают прибавления потомства выше того уровня, который женщины изначально заложили в свою жизненную стратегию.

Вторая половина ХХ века дала девушкам новые варианты жизненных стратегий. Комбинация из доступного профессионального и высшего образования, противозачаточных таблеток, появившихся в продаже в США в 1960 году и быстро распространившихся по западным странам, а также резкого роста спроса на рабочую силу, особенно в сфере услуг, где не требовался тяжелый физический труд, значительно расширила диапазон выбора возможных жизненных путей для прекрасной половины населения. В новых условиях женщина могла не зависеть более от мужа, который содержал бы ее и детей, а целиком посвятить себя карьере и увлечениям. В совокупности все это и стало составляющими второго демографического перехода, в ходе которого довольно быстро выяснилось, что в новых условиях женщины склонны рожать меньше детей и делать это как можно позже.

В отношении ФРГ демографы выделяют три основных механизма реализации второго демографического перехода: увеличение возраста деторождения, снижение среднего количества детей в семье и большое число бездетных.

Средний возраст матери при рождении первого ребенка вырос с минимума в 24,3 года в 1970 году до 30 лет к концу 2000-х годов. Сегодня немки рожают первого ребенка в среднем на шесть лет позже, чем 50 лет назад. И это при том, что в Восточной Германии в 1970 году рождение первого ребенка в среднем приходилось на 21 год жизни матери.

Данное отличие объясняется разницей в отношении к роли матери в семье. Для женской половины населения ГДР было обычным явлением вскоре после рождения первенца вернуться к работе, и государство всячески содействовало этому, создавая и поддерживая широкую сеть дошкольных учреждений. В западной части страны, напротив, укоренился архетип матери, сосредоточенной на семье и воспитании детей. Женщин, слишком рано отдающих детей в сад или оставляющих их на няню, до сих пор презрительно именуют «Rabenmutter» или «мать-ворона». Как следствие, для ФРГ исторически было характерно как более позднее деторождение, так и больший размер семей. В ГДР, напротив, доминировала стратегия одного раннего ребенка.

В результате объединения Германии разница в возрасте рождения первенца между восточными и западными частями страны практически стерлась, однако на востоке страны матери по-прежнему быстро возвращаются на рынок труда, и количество многодетных семей все так же уступает западным регионам.

Нужно учитывать, что более поздний возраст деторождения сам по себе не ведет к снижению среднего количества детей в семьях, однако оказывает заметный эффект на общую численность населения страны. Так, увеличение возраста рождения первого ребенка с 25 до 30 лет означает, что на воспроизводство каждого последующего поколения потребуется на 20% больше времени, а значит на достаточно продолжительном временном отрезке численность жителей страны также сократится на 20% только лишь из-за падения темпов воспроизводства населения. Однако эта часть падения, в отличие от воздействия иных механизмов, может быть практически полностью отыграна только за счет возвращения к рождению детей в более молодом возрасте.

Более тревожным трендом является уменьшение числа многодетных. От пиковых значений в примерно 30% семей с тремя и более детьми в 1950-1960-х годах данный показатель опустился в два раза до уровня в 15,8% в 2021 году. Отмечается, что большие семьи становятся редкостью для коренного населения, в то время как среди мигрантов, особенно мусульман, они шире распространены. В 2021 году из всех семей с тремя детьми миграционную предысторию имели 50,5%, с четырьмя - 62,2%, с пятью - 74,1%. При этом мигранты уже во втором-третьем поколении переходят на обычную для Германии модель семьи с одним или двумя детьми.

Хотя исследованию феномена сокращения размера немецкой семьи уделяется меньше внимания, установлено, что многодетные семьи намного чаще сталкиваются с угрозой бедности. Если среди семей с одним или двумя детьми только 8,7% и 11,1% подавали заявления о базовых социальных выплатах (Grundsicherung) для неработающих, также известные как Hartz IV, то среди семей с тремя детьми уже 31,6%. Это число служит надежным индикатором затруднительного финансового положения, так как получатели пособия должны удовлетворять строгим критериям. Всего в 2021 году 804 тыс. детей жили в семьях, получающих социальную помощь от государства (помимо иных выплат, таких как детские пособия).

Причина этого явления кроется в том, что только 67% женщин, родивших третьего ребенка, возвращаются на рынок труда после того, как ребенок достиг школьного возраста. Матери с одним или двумя детьми - 82%. В случае с четырьмя и более детьми - только 43%2. Кроме того, многодетным матерям сложнее получить работу на полный рабочий день, и они зачастую вынуждены довольствоваться неполной занятостью, дающей меньший заработок.

Третий феномен, характерный как для ФРГ, так и для близких по культуре Австрии и Швейцарии, - это большое число бездетных, которые на данный момент составляют порядка 20% и более, что является одним из самых высоких в мире показателей среди крупных стран. По оценке профессора Венского университета Т.Соботки, данная категория ответственна за примерно 40% общего падения рождаемости в ФРГ от пиков 1960-х годов3.

Пик бездетности в ФРГ, достигший четверти всех женщин, рожденных в начале XX века, был вызван вынужденным безбрачием из-за больших потерь мужского населения в Первой мировой войне. Уровень бездетности снизился в 1950-х годах, опустившись почти до 10%, что стало одной из составляющих послевоенного «бэби-бума» в ФРГ. Однако последовавший второй демографический переход привел к новому всплеску бездетности среди немцев. На 2023 год только 20,1% немецких домохозяйств имели в своем составе несовершеннолетних. В этом сомнительном достижении Германия из всех стран ЕС уступила только Финляндии (18,9%). При этом наибольшая доля домохозяйств с детьми наблюдалась в Словакии (36,3%), а в среднем по ЕС этот показатель составил 23,6%.

Представляется, что свою роль в столь значительной доле бездетных сыграли различные виды пропаганды, наложившиеся на неблагоприятные социально-экономические обстоятельства. Образ новой женщины, свободной от семьи, успешной и самодостаточной, проникал в сознание людей через искусство, литературу, кинематограф и рекламу. Что в итоге привело к постулированию бездетности в качестве «прогрессивной» идеологии, получившей значительное распространение в Германии.

Согласно исследованию Высшей школы города Геры от 2022 года, в котором приняли участие 1100 женщин, сознательно отказавшихся от рождения детей, 82% респондентов указали в качестве причины желание иметь больше свободного времени, 80% - большие возможности для самореализации и 73% - свободу от ответственности за воспитание ребенка. Также среди причин часто упоминались финансовые преимущества (63%), боязнь перегруженности (53%), страх перед беременностью и родами (46%), отрицательное отношение к детям (44%) и сомнения в своих родительских способностях (41%)4.

Кроме того, данная работа продемонстрировала, что 42% опрошенных приняли решение не иметь детей еще до 18 лет, что указывает на большую роль жизненных ориентиров, стратегии и ожиданий, превалирующих над объективными факторами, такими как реально располагаемый уровень дохода, а также на значительную подверженность несовершеннолетних соответствующему пропагандистскому воздействию. Ответы респонденток тоже говорят об укоренении в массовом сознании страхов, связанных с рождением и воспитанием детей, что, несомненно, является важным фактором планирования семьи.

Разрушение традиционных ценностей как демографический фактор

Снижение интереса к браку и рождению детей происходит как со стороны женщин, так и со стороны мужчин. Жители Германии стали позже вступать в семейные союзы, а также с большей вероятностью были готовы к разводу. Число разводов увеличилось с 46 тысяч в 1956 году до почти 214 тысяч в 2003-м. В настоящее время этот показатель сократился до 129 тыс., но уменьшилось и общее число зарегистрированных браков - с 19,1 миллиона (2003 г.) до 17,5 миллиона (2019 г.).

При этом в Германии глубже, чем в других европейских странах, пустили корни сексуальные меньшинства. Согласно опросам, в ФРГ более 7% населения не причисляют себя к гетеросексуалам. Сторонники либерализации этой стороны общественной жизни указывают, что размер ЛГБТ-сообщества (признано экстремистским на территории Российской Федерации) не оказывает статистически значимого влияния на демографические показатели. Этот аргумент является лукавым, поскольку влияние данной группы, в том числе для ФРГ, сможет быть выявлено статистическими инструментами только по прошествии значительного времени. Однако дать предварительную оценку потенциалу его разрушительного воздействия возможно уже сейчас.

В ходе опросов из поколения «бэби-бумеров» (1946-1964 гг.) только 2% сообщили, что не являются гетеросексуалами, из последующего поколения «Х» (1965-1979 гг.) - 3%, из поколения «миллениалов» (1980-1994 гг.) - 6%, и больше всего -12% - из поколения «Z» (1995-2012 гг.)5.

Эти данные показывают, что среди двух старших поколений, уже вышедших из репродуктивного возраста, доля граждан, сознательно отказавшихся от возможности иметь детей по причине выбора иной сексуальной ориентации, достаточно низка, чтобы не оказывать заметного воздействия на статистику. Вместе с тем в группе «миллениалов», чей возраст активного деторождения приходится на 2010-2034 годы, это число уже вдвое выше.

Почему же негативное влияние этой группы на рождаемость не выявляется стандартными статистическими методами? Дело в том, что в данном случае речь идет о росте категории бездетных, однако статистика относит к бездетным только тех женщин, которые не стали матерями до 45 и даже 50 лет. А оценка мужской бездетности в принципе является нетривиальной задачей для демографов.

Таким образом, представители «миллениалов» начнут пополнять статистику бездетных только со следующего года и будут окончательно учтены только через 20 лет.

Аналогично для поколения «Z» статистический эффект начнет проявляться через 16 лет и будет окончательно подсчитан через 40 лет. Однако мы уже видим, что он рискует оказаться вдвое выше, чем для предшественников и можем дать предварительную оценку, основанную на предположении, что другие факторы останутся неизменными. С учетом общей численности данного поколения в 16 млн человек, а также текущего среднего показателя рождаемости для Германии речь может идти о 1,1 млн детей, которые не появятся на свет в ближайшие 15 лет. Такова потенциальная цена массированной ЛГБТ-пропаганды, для которой правительство Германии принципиально не устанавливает никаких преград. Иными словами, коренное население ФРГ будет сокращаться на 70 тыс. человек в год быстрее, чем могло бы.

Стоит подчеркнуть, что данный прогноз актуален только в том случае, если прочие факторы останутся статичными, что достаточно сложно представить в современной динамично меняющейся обстановке на мировой политической и экономической арене. И тем более на таком длительном отрезке времени. Таким образом, у западных либеральных элит, скорее всего, будет достаточно возможностей для сокрытия подлинного вреда, наносимого ЛГБТ-пропагандой.

Кроме того, с 2012 по 2022 год было произведено чуть более 18 тыс. хирургических операций по смене пола, что является не очень большим числом, но темпы роста вызывают беспокойство. Если в 2012 году было выполнено 883 таких операции, то в 2022 году уже 2600. Почти троекратное увеличение необратимых хирургических вмешательств за десять лет6.

Стоит особо выделить такой косвенный фактор, как вмешательство государства в процесс воспитания через ювенальную юстицию, которая в случае с ФРГ имеет особенно агрессивные формы. В 2022 году органами защиты молодежи было изъято 66,5 тыс. детей7. Данная мера применяется германскими властями не только, когда жизни и здоровью ребенка действительно угрожает серьезная опасность, но даже по просьбе самого ребенка (8 тыс. случаев). За это немцам стоит «благодарить» систему школьного образования, которая ведет активную психологическую работу с детьми с целью выявления любых форм давления на детей в семьях, при этом позволяя ребенку самому трактовать, что является проявлением насилия, а что нет.

Можно говорить и о том, что чуть ли не каждая десятая немецкая семья сталкивается с повышенным вниманием со стороны надзорных органов, сулящим временное или постоянное изъятие детей. Безусловно, подобный шок не только травмирует сами семьи, снижая шансы на появление в них новых детей, но и служит источником фобий для их окружения. Глядя на такие примеры, другие пары лишний раз задаются вопросом, получится ли у них быть настолько образцовыми родителями.

Точно оценить влияние указанного фактора затруднительно, но можно с уверенностью говорить, что он больше всего сказывается на семьях, придерживающихся традиционной системы ценностей. Такие родители не только оказываются лишены союзников со стороны школы, государства и других общественных институтов в попытке противостоять ЛГБТ-пропаганде, но и могут быть в любой момент лишены родительских прав, если ребенок заявит, что подвергается эмоциональному насилию в семье.

При этом атака на традиционную семью со стороны гендерной пропаганды и ювенальной юстиции становится все агрессивнее с течением времени. В зоне особого риска находятся иммигранты с постсоветского пространства, которые в среднем являются чуть более консервативно настроенными и к ним чаще, чем к прочим, направлено предосудительное отношение со стороны германской бюрократической машины и судебной системы.

В этой связи не вызывает удивления наблюдаемый в последнее время рост количества обращений в российские консульские учреждения в ФРГ по различным вопросам, связанным с переездом в Россию на постоянное место жительства. В абсолютных цифрах речь идет о нескольких сотнях обращений в месяц, однако десять лет назад такие письма были единичными и в них не прослеживалось столь четкой взаимосвязи между желанием вернуться на родину и античеловеческой политикой немецких властей.

В этом смысле включение Германии в список стран, выходцы из которых могут претендовать на упрощенное получение вида на жительство в России согласно Указу Президента от 19.08.2024 года №702 «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности», является логичным и своевременным решением, способным защитить как тысячи наших бывших соотечественников, ранее иммигрировавших в ФРГ и не имеющих российского гражданства, так и значительное число коренных немцев, несогласных с попытками либеральных элит разрушить их семьи.

Здоровье как демографический фактор

Немаловажно отметить, что, помимо желания иметь детей, на итоговый размер семьи также влияет физиологическая возможность стать родителями или фертильность. Природой заложено, что оптимальный возраст материнства приходится на период с 18 до 35 лет, однако уже с 30 лет шансы на успешную беременность для женщины плавно снижаются с полным угасанием примерно к 45 годам. Мужчины дольше остаются фертильными, но шансы на успешное зачатие также с возрастом падают.

Вместе с тем нормальное функционирование репродуктивной системы напрямую зависит от общего состояния организма. Рассматриваются различные версии о причинах ухудшения женского и мужского здоровья в Европе. Пока не удалось выделить какой-то один доминирующий фактор, и речь, вероятно, идет о совокупном влиянии экологии, качества потребляемых продуктов, образа жизни и постоянно растущего уровня стресса.

Данное явление характерно для всех развитых стран. Особенностью Германии является сравнительно высокий уровень ожирения. По данным опросов, порядка 60,5% мужчин и 53% женщин имеют избыточный вес. Около трети из них квалифицируются как страдающие ожирением8. Вероятно, эпидемия ожирения вызвана особенностями местной культуры питания, не только традиционно включающей в себя обилие богатой жирами и углеводами пищи, но и подвергшейся дополнительной деформации за счет массового распространения фастфуда. По некоторым данным, с 1960 по 2000 год калорийность потребляемой средним немцем пищи выросла в полтора раза9.

Взаимосвязь ожирения и шансов на успешную беременность для женщин исследуется с 1950-х годов. Науке удалось выявить нарушения в работе гормональных циклов женского организма, вызванные ожирением, снижающих шансы на успешное оплодотворение и вероятность рождения здорового потомства.

Как показал в своей работе профессор Стокгольмского университета К.Барклай, индекс массы тела (ИМТ) является одним из ключевых параметров и для мужского полового здоровья. Страдающие ожирением реже других становились отцами.

Эпидемия ожирения является только одним из факторов современного образа жизни, влияющим на естественное воспроизводство населения. Тем не менее данный пример наглядно показывает, как подорванное здоровье омрачает и без того неблагоприятную демографическую картину.

Данное влияние опосредованно успехами современной медицины, предлагающей различные вспомогательные методы для беременности, включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). В настоящее время в ФРГ действуют более 140 подобных клиник. Благодаря их услугам в 1997 году после лечения бесплодия появилось на свет порядка 6,5 тыс. детей, а в 2020 году - уже более 22,2 тысячи. Общее число родившихся в ФРГ благодаря методу ЭКО детей оценивается в 388,7 тысячи10, что, например, больше населения города Бонна - бывшей столицы страны (318,8 тыс.).

При этом в ФРГ за прошедшие 30 лет в среднем ежегодно совершалось порядка 110 тыс. абортов. В 2023 году на каждого шестого живорожденного приходилась одна прерванная беременность. Это сравнительно низкий показатель для европейской страны. В соседней Франции при меньшем населении совершается более 200 тыс. абортов в год.

Западная Германия разрешила аборты позже, чем соседние страны. Формально они по сей день являются уголовным преступлением. Однако в 1992 году государство окончательно отказалось от преследования нарушителей при условии соблюдения ряда условий, таких как получение квалифицированной медицинской консультации, соблюдение срока в 12 недель и обязательная пауза для размышления. Прерывание беременности по медицинским показаниям разрешено в ФРГ с 1969 году. В то же время в ГДР право на аборт по желанию женщины было законодательно закреплено в 1972 году.

Государственная поддержка рождаемости?

Учитывая масштаб негативных демографических тенденций, возникает вопрос, какие меры со стороны государства принимаются для противодействия им. Интересно, что, хотя данная тема постоянно поднимается в ходе политических дискуссий, в ФРГ отсутствует целенаправленная политика по поддержке рождаемости. Вероятно, слишком активное вмешательство государства в личную жизнь граждан вызывало бы болезненные ассоциации с нацистским прошлым, одним из компонентов которого как раз было поощрение многодетности.

Вместе с тем было бы несправедливым утверждать, что государственные и региональные власти не предпринимают никаких действий в этой области. Для немецких семей предусмотрено 156 различных мер поддержки, из которых 63 являются прямыми выплатами, 24 - налоговыми льготами и еще 53 - мерами социального обеспечения. Оставшиеся 16 реализуются через создание необходимой инфраструктуры. Их совокупный объем превышает 200 млрд евро ежегодно. Для сравнения, федеральный бюджет Германии на 2023 год был утвержден в размере 476,29 млрд евро.

Однако эти солидные цифры служат лучшим доказательством того, что в условиях второго демографического перехода финансовые вливания сами по себе не приводят к увеличению рождаемости. При этом меры поддержки сконструированы таким образом, чтобы повысилась социальная защищенность семей, но в них не заложены стимулы для рождения большего количества детей. В них также не проводится разницы между коренным населением страны и иммигрантами.

Коллапс коренного населения

Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Германия не смогла бы компенсировать свои удручающие демографические результаты за счет притока мигрантов, то в результате 52 лет недостаточной рождаемости численность ее населения пережила бы настоящий коллапс.

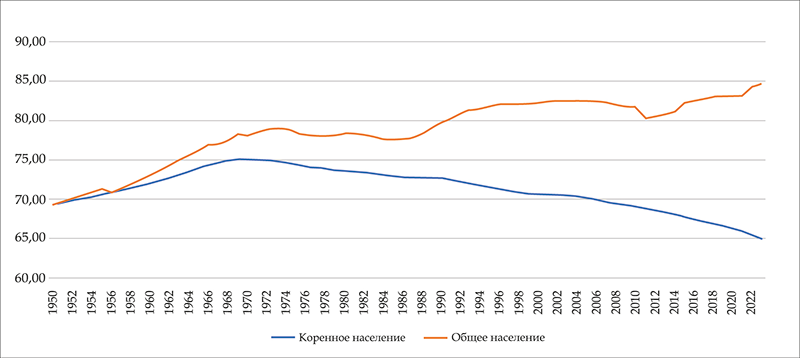

Соответствующие расчеты представлены на Графике 2. Его верхняя кривая показывает официальную общую численность населения ФРГ, а нижняя - динамику численности «коренного населения», то есть населения Германии за вычетом иммиграционного фактора, включая детей, рожденных в семьях, где оба родители иностранцы. Она демонстрирует, что демографические процессы, происходящие с коренными немцами, разительно отличаются от общего тренда.

График 2

Сравнение численности коренного и общего населения Германии 1950-2022 гг. (млн человек)

Источник: База данных Федерального статистического ведомства Германии // URL: htps://www-genesis.destatis.de/genesis/online Данные переписи населения 2022 г. // URL: htps://www.zensus2022.de/DE/Aktuelles/PM_Zensus_2022_Ergebnisveroeffentlichung_eingewanderte_Bevoelkerung.html

Источник: База данных Федерального статистического ведомства Германии // URL: htps://www-genesis.destatis.de/genesis/online Данные переписи населения 2022 г. // URL: htps://www.zensus2022.de/DE/Aktuelles/PM_Zensus_2022_Ergebnisveroeffentlichung_eingewanderte_Bevoelkerung.html

До 1971 года виден довольно активный рост коренного населения (с 69,3 млн до 75,1 млн человек). После чего начинается падение его численности, приведшее к тому, что в 2008 году в Германии жило столько же коренных немцев и их потомков, что и в 1950 году. Более того, на конец 2023 года данное значение опустилось до 65 миллионов, что на 4,3 миллиона меньше чем в 1950 году. С пиковых значений 1971 года падение составило порядка 10 млн человек. Таков настоящий итог проводимой в ФРГ демографической политики.

Чтобы оценить тяжесть удара, нанесенного коренному населению страны, достаточно вспомнить, что, по оценкам немецких источников, общие потери во время Второй мировой войны, понесенные Германией на фронте и в результате авианалетов союзников на немецкие города, составляют порядка 7 млн смертей. Выходит, что без единого выстрела в Германии недосчитались почти в полтора раза больше людей, чем было признано потерь, понесенных за время самого кровопролитного конфликта в мировой истории.

Произведенные расчеты показывают, что речь не идет о некой гипотетической стабилизации численности населения страны возле достигнутого максимума, хотя такие тезисы иногда встречаются в рассуждениях политиков и общественных деятелей. Если брать в расчет только коренных немцев, демонстрирующих более низкие темпы воспроизводства, чем приезжие, то в ближайшие десять лет эта группа населения сократится по крайней мере на 5 млн человек, без каких-либо намеков на возможную смену негативного тренда в обозримой перспективе.

Значение миграционного фактора для Германии

ФРГ с самых истоков своего существования полагалась на привлечение трудовых мигрантов в качестве инструмента для восстановления страны и ускорения экономического развития. Неслучайно именно из немецкого языка происходит термин «гастарбайтер». При этом зависимость от импорта труда была высокой в 1950-х и 1960-х годах, заметно снизившись на фоне замедления экономической активности после нефтяного шока 1973 года. До конца 2010-х годов, несмотря на постоянный приток мигрантов, Германия фактически не нуждалась в дополнительных рабочих руках. Напротив, основной головной болью немецких политиков оставалась безработица.

Однако сейчас фактор нехватки рабочих рук вновь приобретает критическое значение. По оценкам немецких экономистов, в ближайшие десять лет Германия будет нуждаться в 500 тыс. дополнительных специалистов из-за рубежа ежегодно, только чтобы заместить выходящее на пенсию поколение «бэби-бумеров», или она неизбежно столкнется с дефицитом рабочей силы.

При этом у германских политических партий не только отсутствуют внятные программы повышения рождаемости, но большинство из них даже не ставит перед собой подобного вопроса. Тем не менее, если бы такая программа была разработана и воплощена в жизнь незамедлительно, ее эффект сказался бы на рынке труда только через 25-30 лет. До этого времени зависимость от притока мигрантов не только не уменьшилась бы, но даже возросла в связи с соответствующим ростом числа необходимых декретных отпусков.

Таким образом, для Германии массовая иммиграция является единственной возможной стратегией, позволяющей избежать глубокой просадки рынка труда. С учетом срочности и остроты вопроса правительством страны предпринимается целый ряд мер в данном направлении, которые заслуживают отдельного рассмотрения.

Германия находится в глубоком и затяжном демографическом кризисе. Фактически она более не способна поддерживать текущие экономические показатели без постоянного притока трудовых мигрантов. Ситуация дополнительно усугубляется нежеланием государства проводить политику повышения рождаемости, а также потворством различным антисемейным движениям и практикам, таким как пропаганда ЛГБТ и ювенальная юстиция. На этом фоне численность коренного населения страны сократилась на 13% от пиковых значений и прогнозируется ее дальнейшее падение. Ввиду разнообразия и сложности факторов, приводящих к такому развитию событий, маловероятно изменение текущих тенденций в отсутствие серьезных потрясений, способных повлиять на массовое сознание граждан и установки ее политического класса.

1Geburtenziffer 2023 auf 1,35 Kinder je Frau gesunken. Statistisches Bundesamt (BRD). Pressemitteilung №274 vom 17.07.2024 г. // URL: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/07/PD24_274_12.html

2Andresen S., Funcke A., Menne S. Mehrkindfamilien in Deutschland. Factsheet. S. 7-8 // URL: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Familie_und_Bildung/Factsheet_BNG_Mehrkindfamilien_in_Deutschland_2022.pdf

3Sobotka Tomas. Fertilität in Österreich, Deutschland und der Schweiz: Gibt es ein gemeinsames Muster? Comparative Population Studies - Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 36 (2-3, 2011): S. 305-348 // URL: http://160.45.170.111/index.php/CPoS/article/view/81/75

4Kehrer Andreas. Glücklich ohne Kind: Studie erklärt, warum manche Frauen nicht Mutter werden wollen. Mitteldeutsche Rundfunk // URL: https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/ost-thueringen/gera/gewollt-kinderlos-kinderfrei-frauen-studie-100.html

5Zandt F. Wer sich in Deutschland als LGBTQA+ identifiziert. STATISTA (Datenportal) 16.05.2024 // URL: https://de.statista.com/infografik/27440/anteil-der-befragten-die-ihre-sexuelle-orientierung-wie-folgt-angeben-nach-geburtsjahr/

6Radtke R. Operationen für Geschlecht-sumwandlungen in Deutschland bis 2022. STATISTA (Datenportal) 02.01.2024 // https://de.statista.com/statistik/daten/studie/272600/umfrage/anzahl-von-operationen-fuer-geschlechtsumwandlungen-in-deutschland/

7Kindeswohlgefährdungen im Jahr 2023 auf neuem Höchststand. Statistisches Bundesamt (BRD). Pressemitteilung №338 vom 06.09.2024 // URL: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/09/PD24_338_225.html

8Schienkiewitz A., Kuhnert R., Blume M., Men-sink G.B.M. Übergewicht und Adipositas bei Erwachsenen in Deutschland - Ergebnisse der Studie GEDA 2019/2020-EHIS. Journal of Health Monitoring. 2022. 7(3) // URL: https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/FactSheets/JHealthMonit_2022_03_Uebergewicht_GEDA_2019_2020.pdf?__blob=publicationFile#:~:text=In%20Deutschland%20sind%20insgesamt%2053,Erwachsenen%20liegt%20eine%20Adipositas%20vor.

9Stadler S. Grafik zur Kalorienaufnahme weltweit: Wie viele Kalorien landen auf dem Teller? // URL: https://web.de/magazine/gesundheit/grafik-kalorienaufnahme-weltweit-kalorien-landen-teller-31251562

10Journal für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie. Sonderheft 1-2023. S. 6 // URL: https://www.deutsches-ivf-register.de/perch/resources/dir-jahrbuch-2022-deutsch.pdf