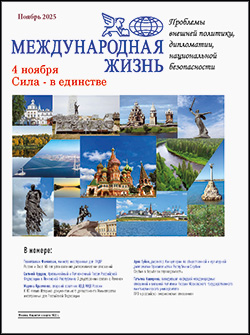

И.В. Петров «Ярославский мотив», 2015

Персональная выставка «Взгляд и ракурс» Игоря Петрова, профессора Академии художеств им. И.Е. Репина открыта в музее истории Кронштадта. Экспозиция включает около 30 работ, казалось бы, так немного, но картины впечатляют своей смелой и мягкой колористикой, индивидуальной особенностью письма, их не спутаешь ни с какими другими работами современных живописцев. Автор пишет родной Санкт-Петербург, Москву, Ярославль, Крым, называемый им самим не полуостровом, а «планетой», столицы мира и малые города разных стран, пытаясь воссоздать ту атмосферу и обаяние, которые сумел почувствовать и рассмотреть под особым, ведомым ему, углом зрения. В этой связи Игорь Вадимович приводит слова Поля Валери, некогда сказавшего: «Живопись позволяет увидеть вещи такими, какими они были однажды, когда на них глядели с любовью...»

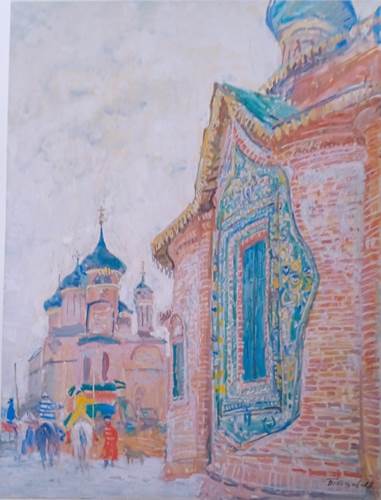

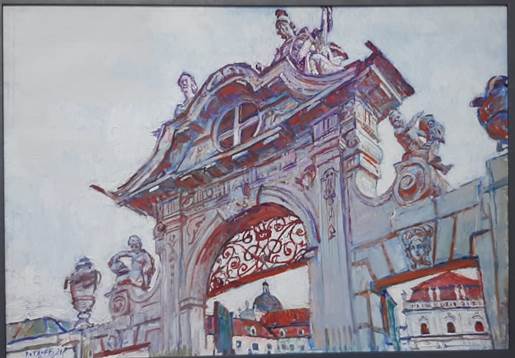

И.В. Петров «Барокко венского Бельведера», 2021

И.В. Петров «Имперская Вена», 2019

Произведения И.В. Петрова есть в собраниях Государственного Русского музея, в Дирекции Министерства культуры РФ, Музея русского искусства второй половины XX в., Научно-исследовательского Музея Российской Академии художеств, Главного музея истории Санкт-Петербурга, Музея истории медицины имени П. Страдыня, Богородицкого дворца и парка, а также в частных коллекциях: в России, Великобритании, Германии, Голландии, Испании, Китая, Латвии, Словакии, США, Швеции, Франции.

И.В. Петров «Фонтан Медичи» Люксембургский сад. Париж, 2024

И.В. Петров «Баварская сказка», 2015

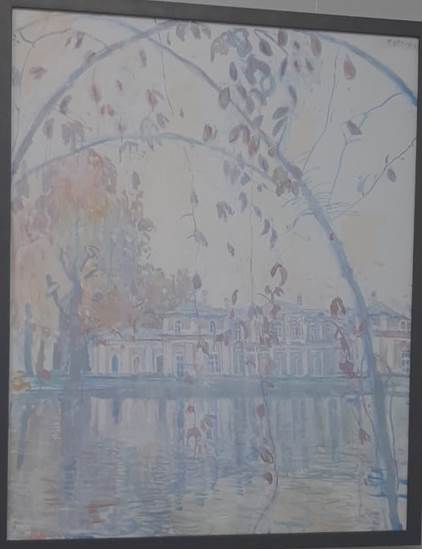

И.В. Петров «Октябрь в Ораниенбауме», 2023

И.В. Петров «Алкмаар» (Голландский мотив), 2017

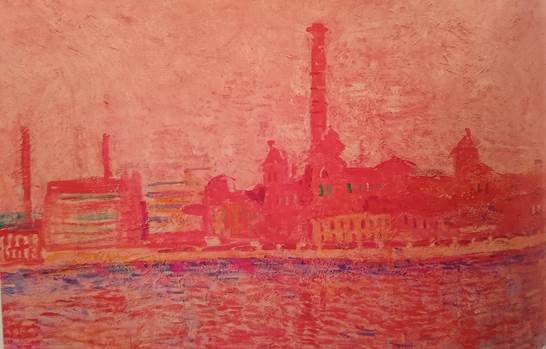

Под мастерской кистью И.В. Петрова поэтически-сказочными становятся не только деревья, улицы и мосты, но даже корпуса и трубы завода, как на его картине «Закат. Выборгская сторона». Окрашенный в яркие цвета заходящего солнца, этот комплекс промышленных зданий как будто рдеет от жары и плещется, отражаясь в воде Малой Невки.

И.В. Петров «Закат. Выборгская сторона», 2012

Специально для «Международной жизни» Игорь Вадимович ответил на несколько вопросов, касающихся процесса образования в Академии художеств им. Репина, где преподает живопись, об отношении к творчеству в целом и к своему в частности, и, конечно, мы поинтересовались секретами мастерства, благодаря которым картины Петрова так популярны среди знатоков и любителей искусства.

И.В. Петров: Вообще, критическое отношение к признанным авторитетам очень важно для художника. На первом месте должно быть качество произведения, а не громкое имя на этикетке. В связи с этим не могу не вспомнить, как разочаровали меня когда-то розовые, пудреные «рембрандты» в Венской галерее. Умению критически осмысливать произведения искусства я учу и своих студентов. Когда привожу их в Эрмитаж или Русский музей и говорю, что буду показывать и рассказывать о лучших работах, они удивленно спрашивают: «А разве здесь не всё – лучшее? - Увы, нет, - отвечаю я, - шедевры редки во все времена!»

Игорь Вадимович Петров, художник, профессор Академии художеств им. И.Е. Репина в Санкт-Петербурге

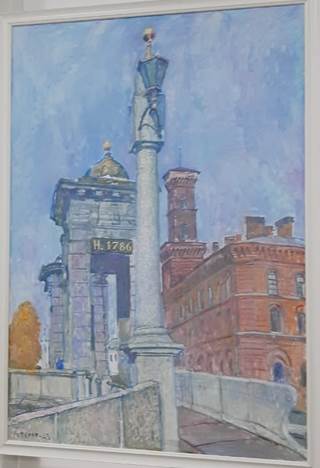

И.В. Петров «Калинкин мост», 2023

И.В. Петров «Зимняя песнь фавнов». Летний сад. 2016

«Международная жизнь»: Игорь Вадимович, недавно мы отмечали очередную годовщину возвращения Крыма в родную гавань. Вы много пишете в Крыму и пейзажи, и «портреты» деревьев, и городки крымского побережья. Эта привязанность петербуржца к крымскому теплу или есть иная причина вашего столь пристального интереса к Крыму?

И.В. Петров: Меня как-то долго «не подпускал» Крым. Первые удачные пейзажи Крыма получились только в 1985 году на восточном его побережье - «Коктебель» и в 1987г. – «Видение». Картина «Коктебель» была выставлена в Манеже. Тогда же услышал отзыв одного из самых известных в то время пейзажистов Петра Тимофеевича Фомина о ней: «Надо же, плохой художник, а написал хорошую работу»! Тут уж мне пришло время удивляться, ведь плохие художники, как известно, хороших картин не пишут, но я знал, что П.Т. Фомин имел ввиду мою незаконченную картину (в аспирантуре) «Партизанский край». Кстати, закончить ее мне помог мой учитель в Академии Александр Адольфович Деблер. Позже картина попала на выставку «Советская Россия – VIII» в Москве, была замечена и Н.В. Томский, президент Академии художеств СССР звонил поздравить меня с удачей.

Возвращаясь к Крыму, скажу, что в конце 80-х гг. поменялась и география моих крымских работ, ею стал южный берег Крыма и вот почему. С 1988 г. я стал руководителем студенческой практики на нашей базе в Алупке. Медленно и постепенно красота южного побережья стала мне открываться, причем начало дал Симеиз, потом «сдалась» и Алупка. Фактически, Крым открывался мне заново и глубже с его древними городами, археологическими памятниками, удивительной природой.

Крым для меня, конечно, - не курорт и море, а уникальная «планета». Любовь к Крыму зрела в течение многих лет исподволь, подпитываясь исторической и археологической литературой, поэзией Максимилиана Волошина, интересом к крымско-татарской культуре. Не прошли даром и долгие часы и дни, проведенные на Карадаге, на стенах генуэзских крепостей, пещерных городов княжества Феодоро со столицей Мангуп и Эски-Кермена, а также в Балаклаве, Севастополе, Евпатории, на Херсонесе и Тарханкуте, и т.д. Каждое из этих мест по-своему пластически и колористически уникально. Из множества книг о Крыме, которые перечитал, одна особенно дорога мне – это настоящий шедевр - знаменитые «Очерки Крыма» Евгения Маркова. Крым был и остается для меня источником вдохновения.

«Международная жизнь»: А как вы достигаете такого явного «дыхания» в своих картинах, они буквально трепещут, вибрируют. И если это снег, - он валит мягкими хлопьями, а если ливень, - то ощущаешь влагу?

И.В. Петров: В конце 80-х гг. в моей работе наметился определенный переход. Впервые в картине «Весеннее утро», где изображена речка Ждановка на Петроградской стороне, по берегам стояли красивые старинные дома, дорога была грунтовая, большие лужи, в них отражалось небо. На этом фоне два всадника удаляются от зрителя. В работе впервые был применен раздельный и вертикальный (гобеленовый) мазок. Появилось то, что только брезжило в предыдущих работах: трепет и воздух. Сказалось изучение импрессионистов и Ван-Гога. Я часами изучал в Эрмитаже и по альбомам их произведения. Интерес к Ван-Гогу подхлестнула выставка из Галереи Крёллер-Мюллер, которая тогда проходила в Эрмитаже.

И.В. Петров «Сумерки. Царское Село», 2018

И.В. Петров «Зимний Петергоф», 2017

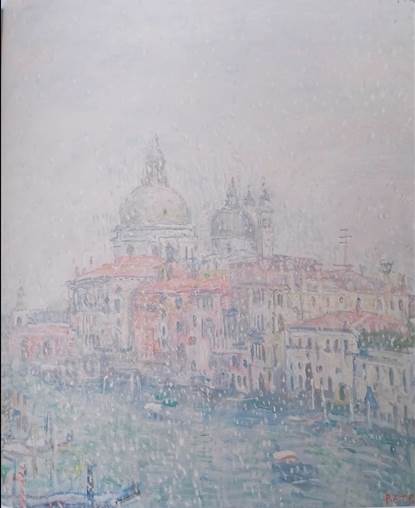

И.В. Петров «Зима в Венеции», 2015

«Международная жизнь»: В Воронцовском дворце Алупки Вы рисуете розы, акации, тогда как обычно художники предпочитают писать сам дворец в шотландском стиле. С чем это связано?

И.В. Петров: Когда-то, еще в середине 90-х гг. меня привлек мотив ползущей розы. Тогда же по этюду и был выполнен пейзаж «Сумерки в парке». Затем, через 10 лет я увидел ползучие кусты роз на каменном фасаде Воронцовского дворца. С тех пор это мое любимое место. Интересно, что этот сложнейший мотив диктует и особенную технику: мелкий дробный мазок, мозаичность, конструктивность - и камень, и розы - вещи очень конструктивные. Слой в основном жидкий. И, главное, каждый год тебя ожидает сюрприз, т.к. розы располагаются в другой комбинации. К тому же низкая точка зрения (я обычно сижу на стульчике) провоцирует и мощный уход форм вверх с диагональными, вертикальными ритмами и пр.

И.В. Петров «Ленкоранская акация Воронцовского дворца», 2009

И.В. Петров «Розы Воронцовского дворца», 2009

И.В. Петров «Обидуш. Португалия», 2016

И.В. Петров «Гандолы», 2006

«Международная жизнь»: У каких иностранных мастеров живописи Вы учились?

И.В. Петров: В студенческие годы – Поль Сезанн. Книгу его писем я купил в 1972 году на учебной практике в Болгарии. Это увлечение длится до сих пор. Сезанн многому меня научил. Думаю, что он всегда со мной… Тогда же открыл для себя творчество Питера Пауля Рубенса, Фоанса Хальса, но эти мастера помогали мне в портрете. И, конечно, Веласкес. Помню, в Петербург из Америки привезли портрет Хуана Парехи Веласкеса. А незадолго до этого я прочитал чудесную книгу В. Кеменова «Портреты Веласкеса». Кстати, недавно впервые посмотрел собрание его работ в музее Прадо и еще больше полюбил этого великого мастера. Тогда же, в 70-х в Эрмитаже проходила юбилейная выставка А. Дюрера, и из Лувра было привезено много работ Рембрандта, Делакруа, т.е. постоянно что-то привозили, поэтому, несмотря на замкнутость тогдашнего СССР, художественные впечатления были многочисленны и сильны.

«Международная жизнь»: Игорь Вадимович, ваша живопись более импрессионистична, нежели академична. Вы и сами это понимаете. В чем загадка вашего письма?

И.В. Петров: Наверное, такова моя природа. Мне интересны разные техники и стили. Ведь когда начинаешь писать – меньше всего думаешь, в какой технике будет выполнена работа, ведь все определяют образ и задачи.

Мир безумно разнообразен, и мы ежедневно меняемся. Так почему же не должен меняться и стиль, и техника живописи, словно их заколодило?

Некоторые считают, что художник обязательно д о л ж е н сходу узнаваться.

Согласен, но только не манерой, а духом или даже какой-то особой «музыкой», которая у каждого истинного мастера своя.

А вообще, у каждого мотива – свой Genius Loci (гений места), который неназойливо, исподволь тоже выражает свои пристрастия и диктует будущий образ. Думаю, что живописные системы, в которых работаю, достаточно современны и не нуждаются в каких-то модных подпорках.

«Международная жизнь»: Игорь Вадимович, бывает ли так, что как художник - человек яркая личность, а в плане преподавания – «не тянет», ведь преподавательская деятельность – это тоже призвание? Что Вы можете сказать об этом и о своем преподавании в том числе?

И.В. Петров: С преподаванием вопрос сложный. Конечно, в душе я просветитель. Мне хочется хоть чуточку уменьшить в мире количество невежества, тупости, т.н. гламура. Поэтому пока преподаю. А может быть это второе призвание? Уже 21 год руковожу и пленэрной практикой в Крыму. К тому же в этом процессе удобно отрабатывать свои замыслы гармоний, ритмов. Ведь работаешь с живыми людьми, видишь их реакции на твои экзерсисы, обсуждаешь, что-то доказываешь и самому себе в том числе. Да и молодежь: в ней всегда есть какая-то свежесть, правда, пока за кисти не возьмется...(шутка). И еще открою маленький секрет: очень хочу «нарваться» на гения, но это чисто шкурное... Ну а хороший педагог, конечно, всегда должен быть, прежде всего, интересной личностью и профессионалом.

«Международная жизнь»: Одна из актуальных тем в повестке дня в России – если не реформа, то значительные изменения в системе образования. Это касается и высших учебных заведений. В какой степени это относится к Академии художеств им. И.Е. Репина в Санкт-Петербурге?

И.В. Петров: Видимо, это общая беда нашего времени и общества в целом, но увы, в Академии, как мне кажется, понизился общий культурный, художественный и образовательный уровень. Среди преподавателей мало индивидуальностей. Крупные личности, конечно, необходимы академической среде. Вопрос лишь в том, чтобы они не подавляли студента и не выпускали армии себе подобных. Как на положительный пример, можно сослаться на В.А. Серова, из мастерской которого вышли такие разные художники как Сарьян, Машков, Кончаловский, Петров-Водкин, Кузнецов…

Часто создается впечатление, что люди не столько занимаются поиском нового, сколько маскируют свою профессиональную беспомощность.

Беспомощность в изображении человека порождает попытку закамуфлировать, заменить его различными эффектами. Человек «ушел» таким образом на периферию. И интерес к нему проявляется все меньше и меньше. Так исчезает и гуманизм искусства, подменяется изобразительным техническим эффектом, мишурой.

«Международная жизнь»: Как правило, маркером учителя, тренера, профессора являются достижения его ученика. Как на студенческих работах, на полотнах молодых художников отражаются столь явные изъяны в образовании?

И.В. Петров: Как следствие - в студенческих работах возникает небрежность, сырость, нелюбовь к форме и нежелание ее понять, исследовать ее во всей совокупности. Эти пустоты благополучно замещаются жеманностью, фальшью, эрзацем. И как результат – китч. Очень печально положение с композицией. Напрочь отсутствует какая бы то ни было теоретическая база обучения. Преподавание сведено к факультативу, когда педагог в перерыве между занятиями по живописи просматривает эскизы, поданные на обрывках бумаги, но часто и их нет. Среди студентов кочуют толстые пачки фотографий с «пятерочных» эскизов, многие ими пользуются. Тревожит тенденция к поверхностности и полному нежеланию студентов как-то осмысливать и наблюдать красоту и подлинные явления жизни. Беспокоит и чрезмерная забота о реализации своих работ. А ведь еще Делакруа предупреждал: «Когда художник начинает думать о деньгах – ему изменяет чувство прекрасного».

«Международная жизнь»: В чем Вы видите шаги к исправлению ситуации?

И.В. Петров: Общеизвестно: в изобразительном искусстве без школы и профессиональной подготовки не обойтись. Корень современных бед в искусстве – в некачественной подготовке молодого поколения в училищах и вузах. А учебные планы в Академии не менялись уже с 1937года... Видимо, все дело в задачах. Следует ставить задачи, сходные с задачами старых мастеров. Кстати, под старыми мастерами я понимаю художников вплоть до Сезанна, Ван Гога и даже раннего Пикассо, которые уже давно стали классиками. Так, на мой взгляд, удастся избежать дурновкусия, провинциализма, негативных влияний. Повторю вслед за Альберто Джакометти: «Искусство интересует меня очень, но истина – бесконечно больше». И великое счастье для художника – быть причастным к познанию тайн Мироздания и его Красоты.

Читайте другие материалы журнала «Международная жизнь» на нашем канале Яндекс.Дзен.

Подписывайтесь на наш Telegram – канал: https://t.me/interaffairs

19:35 12.04.2025 •

19:35 12.04.2025 •